Glossaire botanique

Celles des mots suivis d'un astérisque (*) sont extraites de l'ouvrage

Promenade botanique sur la Côte des légendes

édité en décembre 2006 par "Environnement & Patrimoine" 29890 Kerlouan.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

D | |

| Débourrement | |

|---|---|

| Moment printanier où les bourgeons végétatifs et floraux des arbres (ces espèces végétales ligneuses bientôt en voie de disparition car n'étant pas protégées !!!) laissent apparaître leur duvet (bourre) constitué de fines écailles recouvertes de longs poils blancs, chaque espèce d'arbre ayant chacune un système d'écailles typique. Après cette apparition, les jeunes feuilles et fleurs qui, depuis l'automne, s'étaient enroulées sur elles-mêmes vont pouvoir s'épanouir.

|

|

| Décussées | |

| Se dit des feuilles opposées deux à deux comme par ex. celles d'Euphorbia lathyris. | |

| Défléchi,-ie | |

|

|

| Déhiscent | |

Se dit de différents organes floraux.

|

|

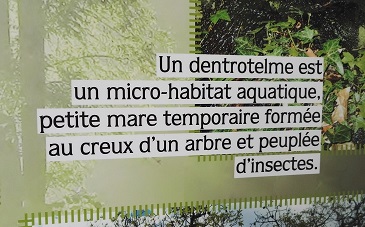

| Dendro- | |

| Une racine du grec ancien δένδρον (dendron), arbre, formant des mots courants en botanique, dont dendrologie, la science des végétaux ligneux ou sa branche nommée dendrochronologie développée par... un astronome à la vie longue, Andrew Ellicott Douglass (1867-1962). Un autre mot parmi d'autres (découvert lors d'une exposition temporaire à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne) :

|

|

| Dialypétale | |

| Se dit de fleurs à pétales séparés comme par exemple les fleurs de l'aigremoine eupatoire, contrairement aux fleurs gamopétales. | |

| Diapause | |

| Arrêt de l'activité biologique d'une plante avant une saison défavorable. | |

| Diaspore | |

| Une diaspore est un organe (fruit ou graine) ou fragment d’une plante (propagule) susceptible d’en assurer la dissémination. Les grains de pollen, qui se dispersent mais ne se disséminent pas, ne peuvent donc pas être considérés comme étant des diaspores. | |

| Dichotome | |

| Adjectif pouvant qualifier une racine, une tige, un rameau, des nervures dont les ramifications sont bifurquées, c'est-à-dire divisées en forme de fourches à deux branches. | |

| Didyname | |

| Fleur ayant deux étamines plus longues que les deux autres, comme chez de nombreuses Lamiaceae. Ex. : Teucrium montanum. | |

| Digité, digitée | |

| Ayant la disposition et la forme des doigts d'une main ou, en parlant des feuilles, qui est découpée en forme de main. | |

| Dioïque | |

| Dont les fleurs (ou les cônes, ou encore les gamétanges) mâles et femelles se développent sur des pieds distincts. Ex. : Bryonia dioica Jacq. En ce qui concerne leur pollinisation et contrairement aux espèces hermaphrodites, il faut que leurs pollinisateurs visitent d'abord une plante mâle puis très vite une plante femelle, d'où apparemment le grand nombre d'espèces dioïques pollinisées par le vent. Parfois, sans que l'on comprenne bien comment et pourquoi, un même végétal peut passer d'une morphologie reproductive à l'autre. En dehors des végétaux à fleurs, la dioécie se rencontre également. Par exemple chez Marchantia polymorpha dont certains thalles portent des gamétanges soit mâles (anthéridiophores), soit femelles (archégoniophores). |

|

| Disamare | |

| Akène double et doublement ailé. | |

| Dissémination végégale | |

| Pour en savoir plus, cliquer ici. | |

| Discolore | |

| Qualifie une feuille dont les deux faces n'ont pas la même couleur. | |

| Distal | |

| Désigne l'extrémité opposée à celle par laquelle un organe est fixé à son support et plus généralement, dans un organisme, un structure, un grain de pollen : le point le plus éloigné d'un point de référence. | |

| Domacie ou domatie | |

| Du grec δωματια (domatia), la chambre. C'est un organe (généralement une touffe de poils disposée à l'intersection des nervures d'une feuille) qu'une plante développe pour permettre à des prédateurs de petite taille de vivre en symbiose avec elle lorqu'ils lui sont bénéfiques, comme dans le cas de prédateurs d'insectes herbivores ou d'acariens microscopiques (dans ce cas on parle d'acarodomaties) se nourrissant des poussières organiques risquant de boucher les stomates ou d'occulter la lumière. | |

| Dormance | |

| État des graines en vie ralentie ne pouvant germer, mais aussi état des bourgeons attendant la fin de l'Hiver ou des bulbes, bulbilles ou tubercules interrompant momentanément leur développement. | |

| Double fécondation | |

| Une découverte concernant les Angiospermes faite par le biologiste-mycologue russe Sergueï Navachine en 1898 et le pharmacien-botaniste français Léon Guignard en 1899. | |

| Drageon | |

| Organe aérien, tige par ex., naissant sur une des racines d'une plante terrestre, donc sous terre. Ce n'est qu'après s'être éloignée de sa racine d'origine et avoir produit des racines adventives que cette tige drageonnante redeviendra aérienne. | |

| Drupe | |

| Une drupe (mot emprunté au latin ancien drupa qui signifiait « olive mûre ») est un fruit charnu renfermant un noyau à une seule graine, pouvant se présenter isolé ou en groupe de drupéoles (polydrupe de Rubus caesius par ex.) lorsque la fleur qui les forme a plusieurs carpelles indépendants. | |

| Duramen | |

| Partie morte au centre du tronc d'un arbre, souvent imprégnée de tanins chez les feuillus ou de résine chez les conifères, faisant fonction cependant de "tuteur interne" sur lequel s'appuie l'arbre pour "défier la gravité" comme l'explique L. Tillon. | |

E | |

| Éboulis | |

| Tout type de milieu constitué par des matériaux détritiques très pauvres en matière organique et colonisé par des peuplements végétaux discontinus. | |

| Échiné | |

| Hérissé de pointes agglomérées. | |

| Échinulé | |

| Couvert de pointes comme un hérisson (εκηινοσ, echinos en grec). | |

| Écologie | |

| 1/ Science des relations entre les êtres vivants et leur milieu C'est dans ce cas une discipline biologique cherchant à comprendre, en étudiant les interactions des organismes avec leur environnement, comment se distribuent les espèces dans l’espace et dans le temps. L’écologie dite «classique» ignorait la variabilité génétique et épigénétique des espèces. L'écologie actuelle étudie conjointement les processus écologiques (interactions) et évolutionnaires (variations héritables) car ils ne sont pas indépendants. Elle peut donc être une source d’informations et de compréhension rigoureuse de notre environnement. 2/ Idéologie politique et sociale Dans ce cas, il s'agit d'un mouvement visant à valoriser l'environnement dans lequel l'économie joue un rôle majeur. Le terme "Oekologie" a été forgé en 1866 par un biologiste darwinien allemand, Ernst Haeckel. |

|

| Écologie de la résurrection | |

| Une écologie ayant deux domaines de pratique distincts. L'un avec l’éclosion d’œufs dormants d’une espèce encore vivante à un stade antérieur de son évolution. L'autre prétendant ramener une sous-espèce de l’extinction en introduisant une sous-espèce apparentée dans l’environnement d’origine et en la laissant évoluer naturellement. Cf. à ce sujet : Julien Delord dans L'extinction des espèces entre mort et résurrection. |

|

| Ectexine | |

| Couche externe de l'exine qui recouvre les grains de pollen et dont la structure est complexe, composée soit de granules élémentaires, soit d'une couche de columelles surmontées d'un tectum. Granules et tectum peuvent être sculptés de motifs particuliers à leur surface qui aident à la compréhension des mécanismes de pollinisation et d'interaction avec les insectes pollinisateurs. | |

| Édaphique | |

| Du grec, έδαφος, le sol. Relatif aux sols et à leurs propriétés abiotiques (texture et structure) ainsi qu'à leur influence en raison également de leurs paramètres biotiques qui déterminant la distribution spatiale de la biodiversité. | |

| EEE | |

| Une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce introduite par l’homme volontairement ou involontairement sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle, et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales. C'est une espèce soumise à diverses réglementations. | |

| Éidonomie | Domaine de la taxonomie (surtout zoologique) traitant du « problème de l’espèce » mais en s'attachant à l'apparence extérieure d'un organisme sans prise en compte de sa morphologie interne. Du grec είδος (eidos), espèce, et νέμω (nemo), distribuer, posséder, diriger. |

| Élaïophores | |

| Structures florales productrices de lipides. | |

| Élaïosome | |

| Un élaïosome est une excroissance du tégument de certaines graines, riche en lipide mais non indispensable à leur germination. Les élaïosomes sont très appréciés des larves des fourmis qui facilitent ainsi la dissémination (myrmécochorie) des graines qui en sont pourvues. | |

| Élatère | |

| Une élatère est un organe qui, en s'enroulant ou en se déroulant selon l'humidité ambiante, facilite la dissémination des spores, comme par ex. les élatères d'Equisetum telmateia. | |

| Électrome | |

| Par analogie avec le biome ou le génome, l'électrome représente, parmi les différents systèmes de signalisation cellulaire, la dimension électrique de la vie végétale et l'un des principaux moyens de transmission rapide et de traitement des informations dans les plantes. Cf. Marc-Williams Debono, "Electrome & Cognition Modes in Plants: A Transdisciplinary Approach to the Eco-Sensitiveness of the World". |

|

| Emend. | |

| Abréviation du verbe latin emendavit (il a corrigé, il a retouché les fautes) suivi du nom d'un auteur, pour indiquer une modification de la délimitation d'un taxon. | |

| Endocarpe | |

| Partie interne du péricarpe la plus proche de la graine. C'est le noyau d'une drupe ou la coque d'une noix. | |

| Engainant | |

| Se dit d'un organe qui, autour d'un autre, généralement une tige mais également un fruit, forme une gaine. Cet organe peut être la base plus ou moins élargie : - du limbe d'une feuille si elle est sessile ou de son pétiole (Ex. : Heracleum sphondylium ou Scandix pecten-veneris) - d'une bractée - d'une stipule (Trifolium repens). Cette gaine peut former un cylindre clos et continu chez les Cyperaceae et un cylindre fendu longitudinalement chez les Poaceae. |

|

| Entomogamie, entomophilie. Cf. entomochorie | |

| "Mutualisme transitoire" (*) entre les fleurs et les insectes, pollinisation des fleurs par les insectes, dite également fécondation entomophile, les insectes participant au transport du pollen, des étamines jusqu'aux stigmates des pistils chez les Angiospermes et des cônes mâles jusqu'aux oosphères des cônes femelles chez les Gymnospermes. | |

| Entre-nœud | |

| Sur une tige, espace entre deux nœuds. Synonyme : mérithalle, notamment chez les plantes volubiles ou la vigne. | |

| Éperon * | |

| Prolongement cylindrique de certains pétales d'une fleur. Contenant souvent du nectar, les botanistes d'antan le nommaient alors miellier en corne. |

|

| Éphémérophyte | |

| Plante dont le cycle de développement à la surface du sol se déroule en une saison. Sa sortie du sol est vite suivie de la production de feuilles, de fleurs et de fruits et sa dispariton est rapide, surtout si la luminosité au sol est empêchée par les végétaux avoisinants. | |

| Épi | |

| Inflorescence formée d'un axe portant des fleurs axillaires sessiles. Certaines dénominations "en épi" sont parfois trompeuses. Cf. par ex. Actaea spicata. | |

| Épicalice | |

| Voir calicule. | |

| Épicarpe | |

| Souvent très mince, c'est ce que l'on nomme la peau. | |

| Épichile | |

| Partie terminale du labelle des Orchidacées qui peut être articulée comme chez Epipactis palustris ou simplement étranglée. | |

| Épigé | |

| Qualifie un organe apparent à la surface et même hors du sol, contrairement à hypogé. Ex. : Les samares des ailanthes ou des frênes. | |

| Épigénétique | |

| Science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes et qui a permis la compréhension des processus génétiques non mendéliens. | |

| Épigyne | |

| Qualifie une fleur à ovaire infère, ou bien ses organes situés au dessus du gynécée. | |

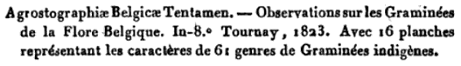

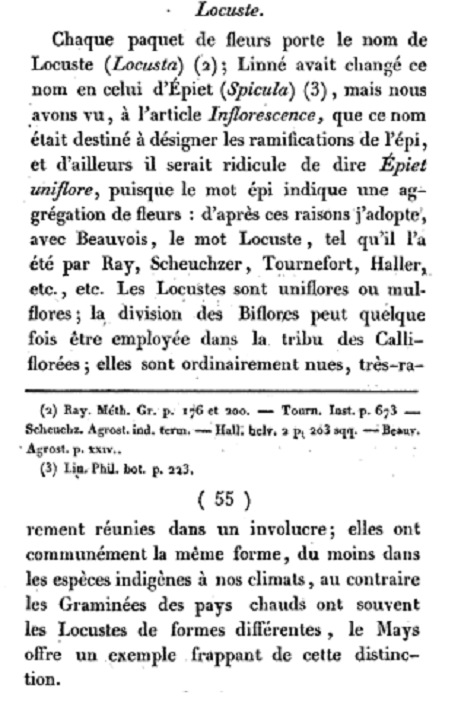

| Épillet | |

| Du latin spicula, diminutif de spica, l'épi. C'est la portion unitaire de l'inflorescence des Graminées et des Cypéracées. Les fleurs, minuscules et nues, s'y trouvent imbriquées dans les glumes et les glumelles qui le composent. Linné a gagné contre les botanistes d'antan qui le nommaient locuste, du latin locusta ou lucusta (sauterelle), comme l'explique Dumortier dans ses :

|

|

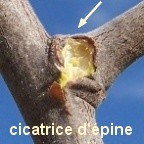

| Épine | |

| En dehors de celles des feuilles et des stipules

|

|

| Épipétale | |

| Qui est porté par un pétale. | |

| Épiphyte | |

| Qualifie une plante qui pousse sur les parties aériennes d'une autre plante qu'elle peut parasiter, comme le gui mais également une plante qui utilise une autre plante pour tout simplement grimper vers la lumière, comme le lierre. | |

| Épirhize | |

| Qualifie une plante qui se fixe et pousse sur la racine d'une autre plante qu'elle parasite, comme par ex. les Orobanches. | |

| Espèce | |

| Selon Guillaume Lecointre, l'espèce est une convention prenant en compte la profondeur du temps. Au XXIe siècle on n'est plus dans le "préformationisme" mais on n'est plus non plus dans la notion de "programme génétique" qui émanait de la cybernétique. Tout doucement les biologistes abandonnent l'ordre causal pour s'intéresser à la diversité des individus, expliquer l'ordre apparent à partir d'un désordre sous jacent. Les impulsions génétiques (et non plus le programme génétique) permettent une construction avec de nombreux niveaux de transmission. Selon Kevin Laland : Si vous n’êtes pas biologiste, vous êtes pardonné de ne rien comprendre à l’état présent de la science de l’évolution. De toutes façons, quel que soit le concept d’espèce, des diviseurs d'espèces en sous-espèces, variétés, etc. et des réunisseurs d'espèces en groupes ou en cohortes, par exemple, ont toujours existé. L'espèce est un groupement d'individus ayant des caractères morphologiques, physiologiques, chromosomiques et cytoplasmiques semblables et qui peuvent se croiser entre eux selon différents modes de sexualité pour transmettre à leurs descendants non seulement leur patrimoine génétique mais également des marqueurs épigénétiques. L'espèce végétale ("flux généalogique") est une convention présentant de nombreux concepts. Il est d'usage actuellement de distinguer : --- les espèces hermaphrodites ne comprenant que des plantes à fleurs uniquement hermaphrodites. --- les espèces gynodioïques (comprenant des individus

--- les espèces monoïques qui ne comptent que des plantes elles-mêmes monoïques. --- les espèces dioïques (comprenant soit des plantes mâles dites androïques, soit des plantes femelles dites gynoïques, issues bien entendu de pieds différents) comme la bryone. --- les espèces trioïques (comprenant soit des plantes à fleurs mâles dites androïques, soit des plantes à fleurs femelles dites gynoïques, soit des plantes à fleurs hermaphrodites, issues bien entendu de pieds différents) --- les espèces androdioïques (comprenant des individus soit à fleurs femelles-stériles donc mâles, soit à fleurs hermaphrodites sur des pieds différents). Pour approfondir ce sujet, il faudrait également évoquer les espèces phylogénique, cohésive, écololgique ou fossile. Parce qu’elle est facile à appréhender, l’espèce est également devenue l'indicateur de biodiversité le plus couramment utilisé. Chaque espèce occupe une niche écologique, qui est le résultat d’une vaste interaction entre espèces. La diversité est donc une caractéristique des gènes, des espèces et des écosystèmes et représente la condition même de leur existence. Le caractère rustique des espèces sauvages qu'elles soient végétales, animales, mycologiques, est devenu une valeur inestimable pour le génie génétique. |

|

| Esquinancie (ou eschinancie) | |

| Vieux terme médical pour toute maladie des différentes parties de la gorge gênant la respiration et/ou la déglutition. | |

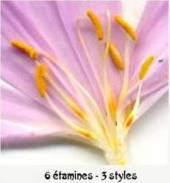

| Étamine | |

| Le mot étamine (du latin stamen, staminis, fil) fut introduit dans le vocabulaire de la botanique par Sébastien Vaillant (1669-1722) dans son Discours sur la structure des Fleurs publié en Hollande en 1718. Organe mâle de la fleur, microsporophylle mâle, qui donne le pollen. Sa forme et sa couleur sont extrêmement variables, y compris sur une même fleur.

Une fleur unisexuée mâle est dite fleur staminée. Les Asteraceae ont la particularité d'avoir 5 étamines dont les filets sont attachés à leur base sur la corolle et dont les anthères sont soudées pour former un tube ou manchon dans lequel passera le style pour laisser apparaître ses 2 stigmates plumeux couverts de grains de pollen, ce qui se voit bien sur les capitules de Tragopogon pratensis.

issu d'une pistache rapportée par J. Pitton de Tournefort, arbre encore visible au Jardin des Plantes de Paris qui permit à Sébastien Vaillant de confirmer ses observations concernant le fait que les fleurs ne devraient être prises que pour les organes qui constituent les différents sexes des plantes... |

|

| Étendard | |

| Pétale postérieur, très souvent érigé, dans une corole papilionacée de Fabacée. | |

| Éthylène | |

| Hormone gazeuse la moins complexe des phytohormones dont la compréhension remonte au début du XXe siècle, même si son usage est très ancien, notamment pour le mûrissement des fruits. Elle est responsable de l’inhibition de la croissance des organes végétaux et de leur abscission, ce processus physiologique entraînant leur séparation, notamment au niveau du pétiole (chute des feuilles), des bourgeons, des fleurs et des fruits. Étant gazeuse, elle se déplace dans les espaces libres entre les cellules végétales. | |

| Eurynaturalisée | |

| Mot formée avec la racine grecque ευρυς, dans le sens de large, pour désigner une plante s'étant mêlée à une flore indigène et ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle, après son introduction postérieurement à 1500. | |

| Eusporangiée | |

| Qualifie les fougères primitives dont l'enveloppe du sporange est pluristratifiée (comme celle de l'ophioglosse), contrairement à celle des fougères leptosporangiées. | |

| Ex | |

| L'auteur du nom latin d'une plante n'étant pas forcément son descripteur, la prépostion latine "ex" entre leurs deux noms permet de savoir qui a fait quoi (article 46.5 du Code International de Nomenclature des Algues, des Champignons et des Plantes). Exemple : Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. signifie que c'est Jakob Friedrich Ehrhart qui est l'auteur du binom, mais que c'est Georg Franz Hoffmann qui a décrit cette plante et publié sa description dans Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch für das Jahr 1804. |

|

| Exstipulé | |

| Dépourvu de stipules. | |

| Extrorses | |

| Se dit des anthères qui libèrent leur pollen vers l'extérieur de la fleur, notamment chez les Iris et les Ranunculacées. | |

F | |

| Facteurs édaphiques | |

| Concernent le sol et ses propriétés qui peuvent être soit constantes, soit soumises à des variations saisonnières dont dépendent de nombreuses espèces végétales qui peuvent alors présenter une grande variabilité morphologique. | |

| Fasciculés | |

| Se dit des organes végétaux d’à peu près égale grandeur groupés en faisceau ou en bouquet, et partant plus ou moins d’un même point d’insertion. | |

| Fasciation | |

| Une anomalie, parmi d'autres, existant chez plusieurs espèces végétales (par ex. Picride fausse Vipérine et Vipérine commune), assez répandue mais ne touchant que quelques individus dans une population donnée.

Ce genre de déformations, déjà remarquées sur des représentations botaniques égyptiennes datant de l'époque de Thoutmosis III (1479-1425 avant notre ère), ont été étudiées depuis longtemps par la tératologie végétale, seraient dues à des mutations génétiques prétendument naturelles, entre autres d'origine virale, mais peut-être n'est-ce plus le cas. Parmi les anomalies végétales, on mentionne également : balais de sorcière (multiplications excessives des rameaux), cristation (croissance exagérée du sommet d'une tige en forme de crête), lusus, pélorie, phyllodie (transformation en feuilles de fruits ou d'organes floraux), prolifération (fleur poussant dans une fleur, feuilles poussant dans un fruit, etc.), variégation et virescence entrainant des anomalies de pigmentation, etc.

|

|

| Férale | |

| Se dit d'une plante cultivée se développant ailleurs que dans le champ où elle a été semée en raison de la dispersion ainsi que de la survie et la persistance des graines dans le sol. La dispersion de ses graines peut être facilitée par les machines agricoles, se produire durant le transport des récoltes, avoir pour vecteurs des véhicules comme les voitures ou bien les prédateurs de graines que sont les oiseaux et les rongeurs. |

|

| Fimbrié | |

| Dont les franges sont molles et plus épaisses que des poils. | |

| Fistuleuse | |

| Adjectif qualifiant une tige ou une feuille creuse intérieurement. | |

| Fleur | |

| Organe reproducteur d'une plante, à condition qu'elle fasse partie des Angiospermes, d'une beauté qui attire regard et olfaction par la finesse de sa corole parfumée et colorée. Et ce qu'en pensait Jean-Jacques Rousseau. Les fleurs ne se ressemblent pas toutes et vous pourrez trouver : --- des fleurs hermaphrodites (dites parfaites)

--- des fleurs femelles (pistilées) --- des fleurs mâles-stériles (oui ! c'est ainsi que les botanistes les nomment parce qu'ils raisonnent en considérant que ce sont des fleurs hermaphrodites qui ont perdu leurs potentialités mâles) : avec leurs sépales, leurs pétales et leur pistil, mais pas d'étamines ou des avortons d'étamines N'est-ce pas le moment de rappeler que les plantes productrices de graines ne sont pas des mâles, contrairement à ce que l'on peut encore raconter aux enfants du XXIe siècle ! --- des fleurs femelles-stériles --- Lorsque les fleurs ne sont que mâles ou que femelles sur un même pied, l'espèce est dite dicline ou unisexuée. Si une espèce produit des fleurs toutes hermaphrodites, elle est dite monocline. Si les fleurs sont à la fois mâles, femelles et hermaphrodites l'espèce est dite polygame. |

|

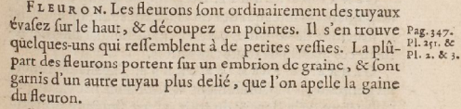

| Fleuron | |

| Fleur unitaire d'un capitule que l'on nomme souvent par erreur "pétale". Les fleurons sont serrés les uns contre les autres pour former le capitule. Selon leur forme (tube ou languette) déjà décrite par Tournefort dans ses Elemens de Botanique, on parle de

ainsi définis par Tournefort à la p. 529 de son ouvrage. Ce qu'il illustrait avec sa planche 251 ci-après

|

|

| Foliacé | |

| Ayant l'aspect ou la consistance d'une feuille. | |

| Formule florale | |

| Description rigoureuse mais très brève de l'organisation d'une fleur. | |

| Fourragère | |

| Plante servant à la nourriture et à l'entretien du bétail, soit grâce à ses tiges, feuilles et racines fraîches ou séchées, mais abstraction faite de ses graines. | |

| Fronde | |

| Partie visible des fougères, composée d'un pétiole, souvent écailleux, et d'un limbe. Le prolongement du pétiole au niveau du limbe prend le nom de rachis. |

|

| Fruit | |

La définition de ce mot varie selon les botanistes.

. charnu comme les baies, les drupes, les pommes . multiple comme une fraise ou une mûre dont le gynécée est dit polycarpe car il est composé de plusieurs carpelles indépendants. . sec et déhiscent (capsule, follicule, gousse, pyxide, silique) . sec et indéhiscent (akène, caryopse, gland, samare). |

|

| Frutescente | |

| Qualifie une plante ligneuse ramifiée dès la base. | |

| Fruticée | |

| Du latin frutex, une fruticée est le stade, intermédiaire ou stabilisé, d'une formation végétale d'arbustes, arbrisseaux et sous-arbrisseaux avant la constitution d'une forêt ou en cas de régression de celle-ci. | |

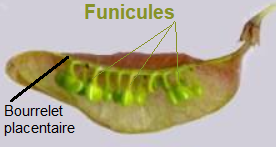

| Funicule | |

| Petit cordon vasculaire (pas toujours visible) par lequel l'ovule puis la graine sont reliés au placenta. Les funicules sont bien visibles dans une gousse de Colutea arborescens par exemple :

|

|

| Fusoïde | |

| En forme de fuseau, comme par ex. les akènes fusoïdes de Sparganium erectum.

|

|

| Fût | |

| Tige dénudée des arbres, parfois fourchue, se trouvant entre le sol et les premières branches principales et produisant un bois sans nœuds ni entre-nœuds. | |

| Futaie | |

| Forêt qui, comme les forêts naturelles, se renouvelle par des semis, à condition que ces semis ne soient pas excessifs. Il ne faut pas la confondre avec les taillis. | |

G | |

| Gaine | |

| Voir engainant. | |

| Gamètange | |

| Organe végétal mâle (dans ce cas nommé anthéridie) ou femelle (archégone) produisant et contenant les gamètes avant de les libérer. | |

| Gamète | |

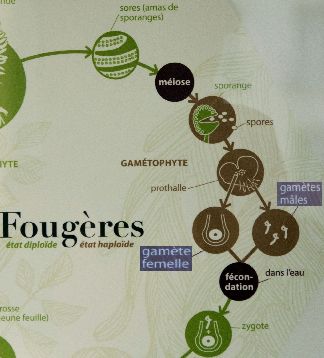

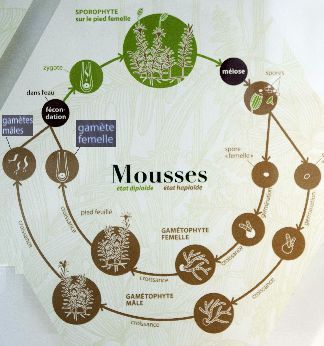

| Un gamète est une cellule susceptible de se reproduire que les végétaux doivent à un processus nommé gamétogénèse ne pouvant se dérouler qu'après une division cellulaire particulière : la méïose. Ce processus diffère selon qu'il s'agira de plantes à fleurs, de mousses ou de fougères.

|

|

| Gamopétale | |

| Fleur dont les pétales sont soudés entre eux, comme nous le montre la corole des petites fleurs de Vaccinum myrtillus ou la petite pervenche, contrairement à ceux des fleurs dialypétales. Synonyme : sympétale. |

|

| Gamosépale | |

| Fleur dont les sépales, unis entre eux et soudés au moins à leur base, forment un tube, comme ceux de Silene baccifera (ex-Cucubalus baccifer). | |

| Géitonogamie | |

| (Double) fécondation d'une fleur qui résulte de la pollinisation entre deux fleurs d'un même individu. Mot forgé d'après le grec par le botaniste autrichien (considéré comme un des fondateurs de la phytogéograohie et de la phytosociologie) Anton Kerner von Marilaun (1831-1898), en grec γείτον (geiton) signifiant voisin. La geitonogamie peut être spontanée ou causée par des agents extérieurs (vent, insectes, oiseaux, etc.). C'est le contraire de la xénogamie. On dit plus souvent gitonogamie. |

|

| Géminé | |

| Disposé ou uni deux à deux. | |

| Génomique | |

| Ensemble de techniques dites - d’amélioration génétique car ayant permis d'améliorer la vigueur et la croissance d'espèces végétales ; - de sélection génomique, rendue possible par l'informatique, et ayant conduit à l'embryogénèse somatique, notamment pour le reboisement des forêts. |

|

| Géophyte | |

| Selon la classification de Raunkiaer (1860-1938) qui est loin de faire l'unanimité, se dit d'une plante dont seuls les organes souterrains (bulbes, drageons, tubercules, rhizomes) subsistent durant l'hiver. Les géophytes n'ont jamais de rosettes. | |

| Géotrope | |

| Organe d'une plante qui pousse verticalement vers le sol. | |

| Germe | |

| Nom donné à l'embryon végétal qui a la particularité d'être inclus dans l'ovule contrairement aux embryons animaux. | |

| Germination | |

| Nom donné au phénomène qui permet au germe de croître dans une graine qui restera dans le sol (germination hypogée) ou qui sera soulevée par une tige (germination épigée). Deux processus sont également à prendre en compte : l'auxèse et la mérèse qui dépendent de photorécepteurs et donc de la lumière. | |

| Gibbeux, gibbeuse | |

| Convexe, arrondi. | |

| Gitonogamie | |

| Pollinisation d'une fleur par le pollen d'une fleur du même pied. Cf. géitonogamie |

|

| Glabre | |

| Sans aucun poil. | |

| Glabrescent | |

| Le suffixe -escent ajouté à glabre indique une transformation, un commencement vers l'état de glabre. Plus simplement dit : qui perd ses poils. | |

| Glaucescent | |

| Dont la teinte tire sur le vert grisâtre. | |

| Glomérule | |

| Groupe rapproché de fleurs ou de graines formant un amas globuleux, comme les fleurs de Torylis nodosa par exemple. | |

| Glume | |

| Bractée membraneuse enveloppant un épillet et protégeant ses organes reproducteurs, chez les Poaceae et les Cyperaceae. | |

| Glumelle | |

| Petite bractée verdâtre enveloppant chaque fleur dans un épillet chez les Poaceae. L'inférieure se nomme lemme, la supérieure paléole. | |

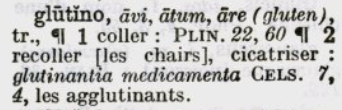

| Glutineux, glutineuse | |

| Visqueux, collant. Un mot emprunté au latin.

|

|

| Gorge | |

| Partie supérieure du tube de la corole d'une fleur gamopétale. | |

| Gousse * | |

| Fruit sec allongé s'ouvrant par deux fentes. Un fruit ayant une grande variété de formes. Synonyme vernaculaire : cosse. |

|

| Graine | |

Souvent résistante à la déshydratation et susceptible de voyager de plusieurs façons, la graine est l'organe qui, à la suite de la fécondation de l'oosphère d'un ovule par le tube pollinique d'un grain de pollen :

Chez les Orchidées, lorsqu'elles sont germées, on les nomme protocormes car elles forment alors une véritable plantule, avec bourgeon foliaire et radicelles et un champignon (leur apportant les éléments nutritifs nécessaires à leur développement) s’installe dans leur tissus les plus externes. |

|

| Granule | |

| Épaississement de la base de la nervure principale des valves des Polygonaceae comme on peut le voir chez Rumex obtusifolius. | |

| Grappe | |

| Inflorescence formée d'un axe portant des fleurs axillaires pédicellées. | |

| Grégaire | |

| Se dit d'un organisme poussant dans des groupes compacts de plantes congénères. | |

| Guide à nectar | |

| Motif coloré sur la corolle d'une fleur, de forme et de couleur variable selon l'espèce concernée, sorte de panneau de signalisation indiquant aux insectes pollinisateurs où se trouve le nectar qu'ils recherchent. Ex. avec Lamium album ou Myosotis sylvatica. | |

| Guilde | |

| Terme employé en écologie pour définir un groupe d'espèces, végétales, animales ou autres, qui exploitent de manière similaire la même classe de ressources environnementales. Ce terme regroupe, sans tenir compte de leur position taxonomique, des espèces qui se chevauchent de manière significative dans leurs besoins en termes de niche. Il a été imaginé par Richard Bruce (Dick) Root (1936-2013) dans un article datant de 1967 intitulé The Niche Exploitation Pattern of the Blue-Gray Gnatcatcher traitant donc du modèle d'exploitation de niche du gobemoucheron gris-bleu, un oiseau nommé Polioptila caerulea (Linnaeus, 1766). |

|

| Gymnospermes | |

| Du grec gumnospermos signifiant semence nue. Ce mot englobe les plantes à graines dont l'ovule, porté par une feuille fertile, n'est pas dans un ovaire et est donc nu, à la différence de l'ovule des Angiospermes. Tous les conifères (et leurs alliés) en font partie comme par exemple les pins et les sapins, les épicéas, les genévriers, les ifs, les thuyas... Ils n'ont ni carpelle ni fleur mais des cônes et des graines qui mûrissent sur une écaille ovulifère. Leur bois est dit homoxylé car il est constitué d’un seul type d’éléments verticaux, les trachéides. |

|

| Gynandre | |

| Se dit d'un épi formé de fleurs femelles en grand nombre et de fleurs mâles. | |

| Gynécée | |

| Le gynécée est la partie haute d'un seul ou de plusieurs carpelles soudés d'une fleur, ce qui est le cas du gynécée syncarpique (ou pistil). Lorsque les carpelles sont libres entre eux le gynécée est dit apocarpique ou dialycarpellé (comme par ex. chez les renoncules ou les fraisiers). | |

| Gynodioïque | |

| Se dit d'une plante ayant des pieds à système sexuel polymorphe, avec des fleurs qui seront hermaphrodites et d'autres femelles. Ce caractère se nomme gynodiécie. Aucun pied ne porte de fleurs mâles (staminées), ce qui permet de ne pas les confondre avec les plantes androdioïques. |

|

| Gynostème | |

| Chez les Orchidacées et les aristoloches, structure regroupant, en une colonne et par soudure, les pièces de l’androcée et du gynécée que sont les filets des étamines et le style. | |

H | |

| Haie | |

| Initialement, clôture végétale ou protection des parcelles, faite d'arbres ou d'arbustes généralement taillés ou de branchages entrelacés. En botanique, son rôle est plus important que sa fonction car une haie constituent un refuge pour la protection d'un foisonnement d'espèces végétales, rôle également tenu pour de nombreuses espèces animales. Cf. Léo Magnin, La vie sociale des haies. Enquête sur l'écologisation des mœurs. Éditions La Découverte, Paris © 2024. |

|

| Halophyte | |

| Plante en relation avec un milieu salé. On distingue 3 catégories de tolérance au sel chez les plantes halophytes qui se répartissent en :

L'effet d'un sel est d'autre part modifié par la texture des sols (la même salinité dans un sol à texture grossière est plus nocive que dans un sol à texture fine). |

|

| Hampe | |

| Axe allongé (parfois nommé scape) qui porte une fleur ou un capitule et qui, partant du collet de la racine, n'a ni rameaux ni feuilles contrairement à une tige. | |

| Hapaxanthique | |

| Voir monocarpique. | |

| Haplochlamyde | |

| Mot à mot, fleur n'ayant qu'un seul (ἁπλόος [haplos], mot grec signifiant simple) manteau (chlamyde, emprunté au latin chlamys, chlamydis), le "manteau" de ses sépales. On dit également monochlamyde, ou plus simplement apétale (sans pétales). | |

| Hastée | |

| Feuille ayant la forme d'un fer de lance. | |

| Héliophile | |

| Qui pousse dans des endroits ensoleillés contrairement aux espèces sciaphiles. Lorsque les endroits sont partiellement ensoleillés, on utilise le terme photophile. |

|

| Hélophyte | |

| Plante des marais ou du bord des lacs et des étangs dont les appareils aériens (végétatifs et reproducteurs), dépassent le niveau de l'eau mais disparaissent l'Hiver auquel elle résiste avec ses souches ancrées dans la vase. Un mot compliqué qui n'a pas le sens du mot "hydrophyte (ou aquatique)" car une plante de ce type supporte une émersion complète. | |

| Hémicryptophyte | |

| Forme biologique d'une espèce végétale lorsque ses bourgeons hivernaux sont situés au ras du sol. | |

| Hémiparasite | |

| Plante ne pouvant synthétiser tous les nutriments dont elle a besoin et qu'elle prélève sur d'autres plantes. Ex. : le gui ou les mélampyres. | |

| Herbacée | |

| Plante non ligneuse dont la partie aérienne meurt après la fructification. | |

| Herberie | |

| - Endroit, marché où se vendaient des herbes, évoqué par Rutebeuf (vers 1230-vers 1285) dans Le dit de l'herberie. - Lieu herbeux où l'on faisait blanchir les tissus et les draps grâce à la rosée. |

|

| Herboriste | |

|

|

| Herchogamie, hercogamie ou herkogamie | |

| Séparation spatiale (horizontal et/ou vertical) entre le stigmate et les anthères au sein d'une même fleur favorisant l'allogamie. Mot forgé d'après le grec ancien ἕρκος (herkos), barrière et γάμος (gámos), mariage. Ex. : Salvia pratensis. L'herchogamie inversée, dans laquelle les anthères sont au-dessus des stigmates, est typique des fleurs tubulaires, pollinisées par les lépidoptères. |

|

| Hermaphrodisme floral | |

| L'hermaphrodisme n'existe chez les végétaux que parmi les plantes à fleurs (Magnoliophyta, classiquement nommées Angiospermes) qui présentent un type de fleur à la fois staminée et pistilée, dite fleur hermaphrodite. Pour reconnaître ce type de fleur il suffit d'observer :

|

|

| Hétérocère | |

| Papillon de nuit. Un nom tombé en désuétude car la majorité des papillons sont des papillons de nuit. Ce sont des lépidoptères et leur histoire évolutive et donc leurs classifications ne sont pas simples. | |

| Hétérogame | |

| Qualifie un capitule d'Asteracée formé de fleurs (tubulées ou ligulées) n'ayant ni la même forme ni le même sexe. | |

| Hétérogonie | |

| Génération alternante avec une génération bisexuée et une génération agame formée seulement de femelles dans laquelle les individus de chaque génération sont de forme ou de taille différentes, comme par ex. chez les Cynips. | |

| Hétéroside | |

| Composés naturel anciennement nommé glycoside issu généralement du monde végétal. La plupart des hétérosides ont des effets sur l'organisme et on les utilise donc en thérapeutique grâce à leurs propriétés pharmacodynamiques. Les Brassicaceae sont riches en S-hétérosides tandis que certaines Rosaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae et Poaceae peuvent contenir des hétérosides cyanogènes (O-hétérosides) toxiques. |

|

| Hétérostachyé | |

| Adjectif s'employant pour les carex dont les fleurs mâles et femelles se trouvent dans deux types d'épillets différents. Le contraire est homostachyé. | |

| Hibernacle | |

| Tout élément permettant de survivre aux conditions hivernales difficiles (froid, gel, moindre luminosité, manque de nourriture). Pour les plantes aquatiques on emploie souvent le mot turion. | |

| Hiémation | |

| Caractère des végétaux qui poussent, fleurissent et fructifient en Hiver. Ex. de plante hiémale : Helleborus foetidus. | |

| Hile | |

| Cicatrice des graines à leur point d'attache dans une gousse, une capsule, etc., trace du point d'insertion du funicule sur l'ovule. Ce hile est bien visible sur les grosses graines récalcitrantes d'Aesculus hippocastanum que sont les marrons d'Inde où, contrairement à leur tégument marron lisse et brillant, il est plus ou moins blanchâtre et mat.

|

|

| Hispide | |

| Qui porte de longs poils raides et même rudes. | |

| Holoparasite | |

| Plante totalement parasite en raison de son manque total de chlorophylle et parfois même de racines propres, contrairement aux hémiparasites. Ex. : les orobanches. | |

| Holotype | |

| Un holotype (Article 9 alinea 1 du Code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes) d'un nom d'une espèce ou d'un taxon infraspécifique est le seul spécimen ou la seule illustration (mais voir l'Art. 40.4) soit (a) indiqué par le ou les auteurs comme le type nomenclatural, soit (b) utilisé par le ou les auteurs si aucun type n'était indiqué. Tant que l'holotype existe, il définit l'application du nom concerné (mais voir l'Art. 9.15). | |

| Homoiohydrie | |

| Capacité des plantes terrestres de s'affranchir des variations d'humidité de l'air ambiant pour maintenir leur hydratation interne. | |

| Homolacanthe | |

| Se dit d'une tige ou d'un rameau hérissé d'épines ou d'aiguillons plus ou moins semblables. | |

| Homologue | |

| Élément d'une fleur qui a des structures ayant les mêmes fonctions qu'un ou plusieurs autres éléments de cette même fleur. | |

| Homostachyé | |

| Adjectif s'employant pour les carex dont les fleurs mâles et femelles se trouvent dans les mêmes épillets. Le contraire est hétérostachyé. | |

| Hormones végétales | |

| Les hormones végétales ou phytohormones sont des substances endogènes qui répondent à des stimuli extérieurs (climat, changements saisonniers de température ou de longueur des jours) et à des stimuli biochimiques internes. Présentes en quantité infinitésimale dans les végétaux, elles sont dites oligodynamiques car agissant à très faible dose. Finalement, on peut les considérer comme des signaux chimiques pouvant être à la fois émis et captés par les plantes. On peut citer : auxine (AIA), cytokine, gibberelline, gaz ethylène considéré comme l'hormone de vieillissement des plantes, acide abscissique présent même chez les mousses. |

|

| Houppier | |

| Nom donné à la cime d'un arbre, donc à l'ensemble de ses branches et de ses rameaux situés au-dessus de son tronc. Selon l'essence à laquelle il appartient, et à condition que cet arbre soit isolé et que l'on puisse l'observer en pleine lumière, ce houppier a une forme typique. | |

| Humicole | |

| Qui pousse sur l'humus du sol. | |

| Humicorticole | |

| Qui pousse sur de fines pelliculues d'humus se trouvant sur l'écorce des arbres. | |

| Humifère | |

| Qualifie un sol riche en humus. | |

| Humus | |

| En forêt, sous la litières des feuilles mortes, c'est un matériau sombre, mais ce n'est pas que cela. Découvrez l'humus et ses différentes significations ainsi que les théories que cet humus sous-entend. |

|

| Hybride fixé | |

| Sont dits hybrides fixés ceux dont les graines les reproduisent fidèlement. | |

| Hydrogamie | |

| Pollinisation de certaines plantes aquatiques dont le pollen, véhiculé par l'eau, atteint les fleurs femelles soit sous la surface de l'eau, soit sur la surface de l'eau et même parfois juste au-dessus. | |

| Hydrophyte | |

| Selon Raunkiaer (1860-1938), végétal vivant en permanence dans l'eau, contrairement à un hélophyte. Il peut, étant enraciné au fond de l'eau, être totalement immergé ou à feuilles flottantes. Mais un hydrophyte peut également être à racines flottantes. C'est une plante aquatique. | |

| Hygrophile | |

| Qualifie une plante qui a besoin d'une grande quantité d'eau durant tout son cycle de vie et qui fait souvent partie des plantes dominantes dans la végétation des zones humides, comme par exemple ici en Bretagne. | |

| Hygrosciaphile | |

| Qui recherche à la fois une forte humidité atmosphérique et des stations ombragées. | |

| Hypanthe | |

| Réceptacle floral, plus ou moins en forme d'urne, sur lequel sont insérés calice, corolle, androcée et qu'il ne faut pas prendre pour un ovaire infère lorsqu'il est profond, notamment chez les fleurs du genre Rosa. On le trouve chez les Rosaceae et les Lythraceae. | |

| Hypochile | |

| Partie proximale du labelle (articulé ou étranglé) de certaines Orchidacées pouvant présenter un petit réceptacle produisant du nectar, comme par ex. celui de Epipactis muelleri. | |

| Hypocotyle | |

| Organe transitoire servant d’intermédiaire entre la tige épicotylée et la racine chez les plantes dicotylédones. Il se développe après l'émergence de la radicule et sa croissance soulève les cotylédons grâce à un mouvement en spirale nommé nutation, non décelable à l’œil nu mais pouvant être mis en évidence en vidéo à vitesse accélérée. | |

| Hypogé | |

| Qualifie un organe qui demeure sous terre, contrairement à épigé. | |

I | |

| Imparipenné | |

| Feuille avec un nombre impair de folioles. Lorsqu'une telle feuille a une foliole terminale, on dit qu'elle est composée-imparipennée. |

|

| Indéhiscent | |

| Qui ne s'ouvre pas spontanément pour libérer son contenu, même à maturité. | |

| Indice de rareté | |

| Il n’existe pas de mesure universelle permettant de quantifier la rareté d’un taxon et les indications du genre : RRR extrêmement rare, RR très rare, R rare, AR assez rare, AC assez commun, C commun, CC très commun, CCC extrêmement commun, sont donc arbitraires. | |

| Indumentum | |

| Anglicisme, d'origine latine, indiquant l'enveloppe velue des plantes, de quelque nature qu'elle soit selon John Lindley (1799-1868). Donc une enveloppe comprenant poils ou trichomes comme couverture pileuse et dont la couleur, la densité et la forme des poils peuvent être variables. | |

| Indusie | |

| Mot créé au XIXe siècle d'après le mot latin indusium signifiant "chemise de femme" pour nommer les membranes de couleurs variées recouvrant les sporanges sous les limbes, pennes et pinnules des fougères. L'ensemble indusie + sporanges forme un sore. | |

| Inflorescence | |

| Groupement de fleurs en position latérale ou terminale sur la tige. |

|

| Inflorescence centripète | |

| Inflorescence dans laquelle les fleurs de la périphérie ou les fleurs de l'extrémité sont les plus anciennes et donc les premières à s'épanouir. | |

| Inflorescences monopodiales | |

| Ce sont : - La grappe, avec ses fleurs pédicellées, les âgées à la base, les jeunes au sommet. - Le corymbe, avec des pédicelles inégaux et séparés disposant les fleurs au même niveau. - L'ombelle qui contrairement au corymbe a ses pédicelles rattachés à la tige à un même niveau (l'involucre). - Le capitule : une ombelle sans pédicelles. - L'épi : une grappe de fleurs sessiles (épillets et certains chatons sont des épis). |

|

| Inflorescences sympodiales | |

| Ce sont des cymes soit unipares, soit bipares, soit en glomérules. | |

| Infrutescence | |

| Ensemble de petits fruits soudés les uns à côté des autres et donnant l'impression d'un grand fruit unique, comme par exemple l'ananas ou l'infrutescence de l'oranger des Osages (Maclura pomifera) ci-dessous en coupe.

|

|

| Insertion | |

| Point auquel un organe est attaché à l'organe qui le porte. | |

| Introrse | |

| Qualifie une anthère dont les fentes de déhiscense oriente le pollen vers l'intérieur de la fleur. | |

| Involucelle | |

| Un involucelle est une collerette de bractées au sommet des rayons d'une ombelle sous les ombellules. |

|

| Involucre | |

Ensemble des bractées à la base d'une fleur ou d'une inflorescence dont l'apparence est très variable. Il peut être :

|

|

| Involuté | |

| Qualifie un organe plan dont la marge est enroulée vers la face supérieure. | |

| Isostémone | |

| Se dit d'une fleur ayant un nombre de pétales égal à celui des étamines. |

|

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Pour trouver le sens d'un mot tombé en désuétude ou pour en savoir plus :

Glossologie botanique

Glossologie botanique Glossaire de terminologie morphologique et organographique

Glossaire de terminologie morphologique et organographique Glossaire mycologique...

Glossaire mycologique...

Vous n'avez pas trouvé le mot que vous cherchiez ?

Le vocabulaire de la botanique est truffé d'équivoques.

Lucien Baillaud

(in Langue parlée, langue écrite : la botanique)