Lexique de mots latins

Pour trouver un mot français ou latin, utiliser

- avec un

ordinateur : le

raccourci clavier Ctrl + F

- avec un smartphone sous

Android :

les

du menu de

débordement (

Overflow Menu),

puis "

Recherchez sur la

page"

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Aculeatus, -a, -um

Qui a des piquants, des aiguillons.

Adpressus

Voir appressus.

Adumbrationes

Esquisses, ébauches.

Aera, -ae

Ivraie, mauvaise herbe

Aesculetum, -i (neutre)

Chênaie.

Synonymes : glandaria silva, quercetum.

Ager, agri

Le champ.

Au pluriel : les champs, la campagne.

Agger, -eris

Fossé, remblai, chaussée.

Agrestis, -e

Champêtre, agreste.

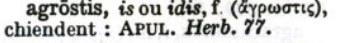

Agrostis

Le chiendent.

Alata

Portant des ailes.

Albineus, -a, -um

Blanchâtre.

Alburnum, -i

Aubier.

Albus, -a, -um

De couleur blanche.

Voir Couleurs latines pour les couleurs, blanches ou

autres.

Cet adjectif latin nous permet, par association de sonorités, une parenthèse très

botanique à la découverte d'Edmond Albius et de la

vanille.

Alpinus, -a, -um

Originaire des montagnes ou principalement réparti en montagne.

Altrix, -icis

Celle qui nourrit.

Altus, -a, -um

Haut, élevé.

Superlatif altissimus, -a, -um : très haut, très élevé.

Ambrosiacus, -a, -um

Au parfum suave pour Linné, tandis que les Romains

disaient ambrosius, -a, -um, en référence à l'ambroisie de leurs dieux.

Amellus, -i

Une fleur au nom de genre masculin en latin repris par

Linné.

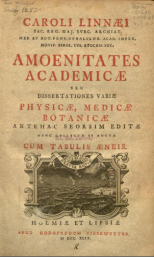

Amoenitas, -atis

Mot de genre féminin en latin : agrément.

Linné nous a fait part de ses Agréments

académiques, 7 volumes regroupant, de 1749 à 1769, les sujets de thèses qu'il proposait

à ses meilleurs élèves qui lui procuraient ainsi de nombreux plaisirs en dissertant, entre

autres, sur le sommeil ou sur les noces des plantes.

Amygdala, -ae

Amande ou amandier.

Anceps, ancipitis

Qui a deux faces ou deux arêtes saillantes.

Angustus, -a, -um

Etroit, resserré, d'où angustifolius, -a, -um.

Animadversio, -onis

Observation attentive.

Notatio naturae et animadversio, l'étude et l'observation de la nature.

Anserina

De l'oie, en rapport avec les oies.

Cf. Argentina anserina

Apes, apium (plur.), apis, -is (sing.)

Les abeilles. Apes pabulantur, les abeilles butinent.

Apis mane pabulans, une abeille

butinant le matin.

Apiago, apiaginis

Plante recherchée des abeilles citée par Isidore

de Séville.

Apiarium, -ii

Ruche.

Apiarius, -ii

Apiculteur, éleveur d'abeilles.

Apicula, -ae

Petite abeille.

Appressus, -a, -um

Serré contre, couché à plat contre.

Apricus, -a, -um

Exposé au soleil.

Aqua summa

La surface de l'eau.

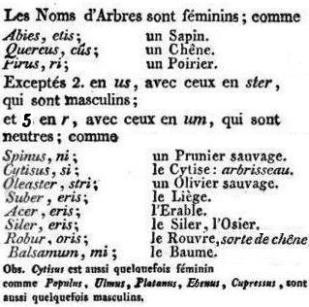

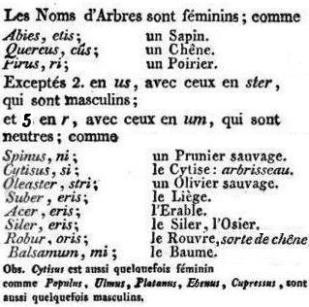

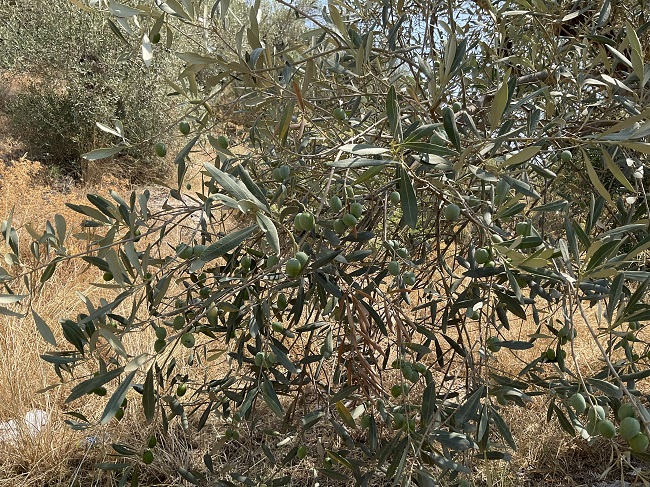

Arbor, -oris

L'arbre, mot terminé par -or, forme rare en latin, est de genre féminin

(l'arbre étant une mère puisque produisant des fruits), ce qui n'empêche pas les arbres d'avoir

un genre changeant en latin botanique.

Crebrae

arbores, arbres serrés l'un contre l'autre.

Vitem arboris

appellatione contineri plerique veterum existimaverunt. La plupart des anciens ont

estimé que la vigne est comprise dans le mot arbre.

Hederae quoque et arundines,

arbores non male dicentur. Les lierres et les roseaux aussi ne sont

pas improprement appelés des arbres.

Cf. le Titulus VII, Arborum

furtim caesarum, Des arbres coupés furtivement, dans le Livre 47

(Deuxième partie) du Digeste de Justinien, promulgué en 533 de notre ère.

Arbutum, -i

Arbutum, arbouse, fruit rond de l'arbousier arbutus, -i (mot féminin).

Bacca polysperma tuberculis seminum exasperata comme

l'écrivait Linné.

Synonyme

d'arbutum : unedo, -onis

(qu'on ne mange qu'une fois, selon Pline

l'Ancien).

Baca polysperma

Arbutus, -i

L'arbousier (mot féminin en latin).

Synonyme d'arbutus, le même que celui de son

fruit : unedo, -onis

Paris, Ménagerie du Jardin des Plantes, 21 octobre 2025

Argentinus, -a, -um

Relatif à l'argent (métal), mais en néolatin il signifie : relatif à l'Argentine (un pays

riche de ce métal qui lui a donné son nom).

Arundinaceus, -a, -um

Semblable au roseau.

Arvense, -is

Qui pousse dans les champs, c'est-à-dire dans des terres labourées et cultivées.

Arvum, -i

Terre en labour ou champ.

Arvus, -a, -um

Labourable.

Asepalus, -a, -um

Sans sépales.

Aucupatorius, -a, -um

Qui sert à la chasse aux oiseaux.

Auceps, aucupis

Oiseleur.

Autumnus, -a, _um

Automnal.

B

Baca, -ae / Bacca, -ae

Baie, fruit rond.

Baccifer, -era, -erum / bacifer

Qui porte des baies.

Bacciformis

En forme de baie.

Bifolia

À deux feuilles.

Binus, -a, -um

Double.

Botaniculus, -a

en même temps que celle de la botanique.

Botanicum, -i

Herbier (chez Isidore de Séville et plus précisément : Botanicum

herbarum).

Cf. Etymologiarum

sive Originum, Liber IV De Medicina - X DE LIBRIS MEDICINALIBVS : Butanicum

(sic) herbarum dicitur quod ibi herbae notentur.

Botryo, -onis

Grappe de raisin. (Mot de genre masculin en latin)

Bruma, -ae

Solstice d'hiver. Hiver.

Brumalis, -e. Brumosus, -a, -um

Qui se rapporte au solstice d'hiver. Hivernal.

Bulbulus, -i

Caïeux.

Bulbus, -i

Bulbe, oignon.

Bullatus, -a, -um

Bosselé, bullé.

C

Caecus, -a, -um

Aveugle. Privé de lumière, obscur, sombre. Douteux, incertain.

Caedes, -is

Action de couper, d'abattre. Ligni atque frondum caedem facere, abattre bois et

feuillage.

Caedo, cecidi, caesum, caedere

Abattre, briser, fendre, tuer.

D'ou en français le suffixe -cide : fongicide, germicide,

insecticide, molluscicide, nématicide, pesticide, etc...

Linné écrivait odor speciem nunquam clare

distinguit (l'odeur ne distingue jamais clairement une espèce), qu'en est-il de l'odeur

des pesticides ?

Caespes, -itis

Touffe, bourgeon, gazon. Se dit aussi cespes.

Campestre

Adjectif de genre grammatical neutre signifiant "de plaine" et qualifiant l'érable,

Acer, rare nom d'arbre latin de genre neutre mais également, bien

sûr, d'autres végétaux, comme par exemple un Lepidium ou bien l'Eryngium campestre.

Campylus, -a, -um

Courbe, recourbé.

Campylodes

A l'aspect courbe ou recourbé.

Canistra, canistrorum

Paniers, corbeilles.

Cannetum, -i

Lieu couvert de roseaux.

Capillus, -i

Le cheveu. Son diamètre est une unité de mesure employée par Linné qui considère qu'il équivaut

au douzième d'une ligne.

Capreolus, -i

Mot masculin en latin. Vrigne de la vigne. Synonyme de clavicula.

Caudex, -icis

Souche, tronc d'arbre.

Caulias sucus

Suc extrait d'une tige.

Cauliculatus, -a, -um

En forme de tige.

Cauliculus, -i

Petite tige, petite pousse.

Caulis, -is

Tige. (Mot de genre masculin en latin).

Cernuus, -ua, -uum

Qui se courbe ou tombe en avant comme les capitules de Bidens cernua.

Cespes, -itis

Voir caespes.

Chartaceus, -a, -um

Dont la consistance évoque celle du papier, parfois traduit par papyracé alors que l'adjectif

latin papyraceus existe.

Cibus, -i

Sève, nourriture, aliment.

Circinatus

Arrondi, en cercle.

Circulator, -oris

Charlatan.

Cirrhus ou cirrus foliaris

Vrille foliaire... mais la vrille

de la vigne qui n'est pas foliaire se disait

claveolus

ou clavicula

.

Le premier sens de cirrus en latin était

celui de boucle de cheveux.

Citratus, -a, -um

Ayant l'odeur du bois de thuya.

Citriodora

Sentant le citron.

Citrosus, -a, -um

Qui sent le thuya.

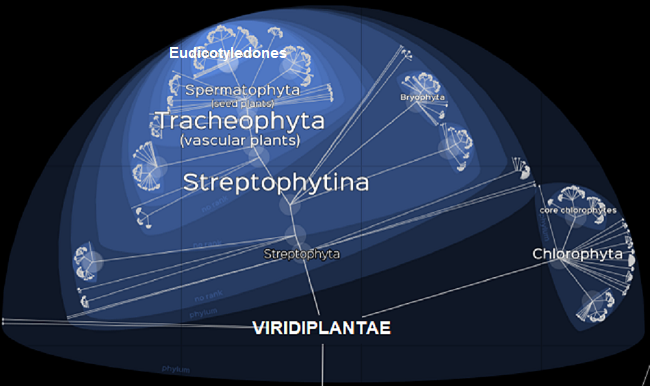

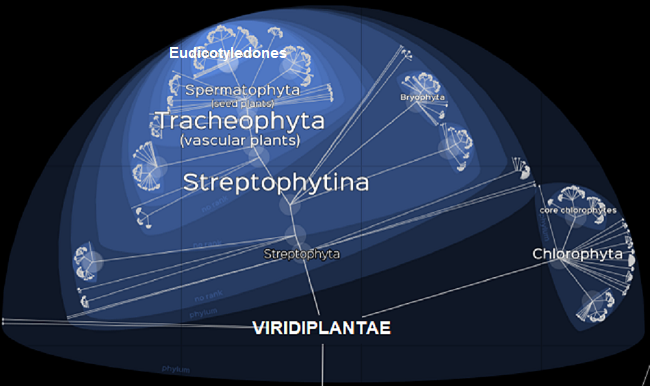

Classificatio plantarum

Classification des plantes.

Parmi toutes les classifications existantes ou ayant existé, la

plus connue et donc la plus "classique" est la classification d'abord artificielle initiée par

Linné puis modifiée par la classification naturelle de Jussieu et ensuite mise au point par plusieurs botanistes

"post-darwiniens".

Au XXIe siècle elle tend à être remplacée par celle de l'APG III

dans laquelle Phyllum (ou Divisio) et Classis disparaissent au profit des clades (cladus, -i en

latin).

Ces classifications ne sont donc pas les seules. Elles ne sont pas les premières et

sans doute pas les dernières...

- IMPERIUM

- REGNUM, subregnum

- [PHYLUM, subphylum

ou DIVISIO, subdivisio

- CLASSIS, subclassis]

- ORDO, subordo

- FAMILIA, subfamilia

- TRIBUS, subtribus

(un taxon utilisé pour les sous-familles très

nombreuses

comme par exemple celle des Asteroideae de la

famille des Asteraceae/Compositae)

- GENUS, subgenus

(nothogenus pour les hybrides

)

- SPECIES, subspecies

(nothospecies pour les

hybrides)

- VARIETAS, subvarietas

E.g. (

exempli gratia) :

Tulipa sylvestris L. subsp.

sylvestris

- subspecies : sylvestris

- species : sylvestris

- genus : Tulipa

- familia : Liliaceae

- ordo : Liliales

- [subclassis : Liliidae

- classis : Liliopsida

- phyllum (divisio) : Magnoliophyta]

-

Monocotylédones pour APG III

- regnum : PLANTAE

- imperium : Eukaryota

Clavicula, -ae

Vrille de la vigne.

Clinophyllus, -a, -um

À feuilles penchées.

Coactus, -a, -um

Feutré.

Cognitio, -onis

Action d'apprendre à connaître, étude.

Cognitio contemplatioque Naturae, étude et observation de la Nature.

Color, -oris

Couleur.

En latin, le mot color est du genre masculin... mais en français, ne dit-on pas LE rose

pour LA couleur rose ?

Cf. Couleurs latines

Comans, -antis

Bien fourni.

Comans humus, terre couverte d'herbe.

Communis, -e

Commun, qui pousse partout.

Comosus, -a, -um

Chevelu.

Compactus, -a, -um

Compact ou nain.

Conspectus, -a, -um

Adjectif. Visible, apparent, qui attire le regard.

Conspectus, -us

Coup d'oeil d'ensemble, vue d'ensemble.

Corolla, -ae

En latin classique : petite couronne ou guirlande de fleurs. C'est Linné qui lui a donné

son sens botanique d'enveloppe des étamines et du pistil. Dans ses écrits il l'abrège souvent en

Cor.

Cortex, -icis

Mot de genre masculin. Écorce d'un arbre (arboris), balle (ensemble des glumes ou

glumelles) du blé (tritici).

Corymbosus, -a, -um

À fleurs en corymbes.

Corymbus, -i

En latin classique : grappe de lierre.

Cracca, -ae

Grain de la vesce sauvage.

Crassiusculus, -a, -um

D'une épaisseur moyenne.

Creber, crebra, crebrum

Serré, épais.

Crebra silva, forêt épaisse.

Crebratus, -a, -um

Épais, dense.

Crebrinodus, -a, -um

Plein de nœuds.

Crenatus, -a, -um

Crénelé.

Cristatus, -a, -um

Qui a une crête ou qui est surmonté d'une aigrette.

Crustulum

Friandise. Pluriel crustula. Ce mot signifierait désormais "cookies".

Cucullatus, -a, -um

Qui a un capuchon, comme celui que forme la spathe de l'Arum maculatum.

Culta, -orum

Lieux cultivés, cultures. Cf. son emploi à l'ablatif par Linné : cultis,

dans les cultures.

Curiositas, -atis

Mot féminin en latin. Désir de connaître, soin que l'on apporte à s'informer. Ne pas confondre

avec exploratio.

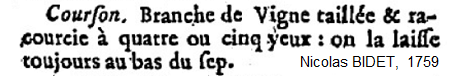

Custos, -odis

Courson, ou coursonne pour une branche taillée court.

Mais avant tout gardien, comme Pietro Arduino l'était car d'origine sociale modeste. Son ouvrage connu sous le titre abrégé Animadversionum botanicarum specimen le présente comme Veronensis horti publici patavini custodis.

Cynips

Un mot néo-latin forgé par Linné peut-être d'après le mot latin cité dans Le Gaffiot :

.

.

Si tant est qu'au XVIIIe siècle se lisaient encore Saint Avit ou les Etymologiae d'Isidore de Séville dans lesquelles, au Livre XII De animalibus, sont cités (n'ayant rien à voir avec les moustiques) de Grands boucs appelés cinyphii de la rivière Cinyps en Libye, où ils sont nés grands !

D

Deciduus, -a, -um

Qui tombe, tombé.

Defixus, -a, -um altis radicibus

Bien enraciné.

Delectus, -us

Choix, discernement.

Sine delectu = au hasard.

Digitus, -i

Petite branche, rameau.

Dilectus, -us

Cf. delectus.

Dioicus, -a, -um

Dioïque.

Disjectus, -a, -um

Dispersé, séparé, disloqué.

Diversifolius, -a, -um

À feuilles variables.

Docens

Enseignant, maître.

Dodrantalis, -e

Qui a neuf pouces de profondeur ou de longueur.

Domesticus, -a, -um

Proche de la maison, domus (un mot féminin bien que terminé en - us).

Dubius, -a, -um

Douteux, incertain.

Dulcacidus, -a, -um

Aigre-doux, aigre-douce.

Dumus, -i

Buisson, hallier.

Dumosus, -a, -um

Couvert de ronces, couvert de broussailles.

E

Edulis, -e

Bon à manger, qui se mange.

Effusus, -a, -um

Lâche, sans contrainte.

Encheridion

Petit traité, petit manuel, peut-être dirions-nous désormais livre

de poche. S'il s'agit de botanique Encheridion botanicum, car c'est un mot de

genre neutre dérivé du grec ancien έγχειρίδιον (enkheiridion), formé de έν

(en), dans + χείρ (kheir), main + le suffixe diminutif -ίδιον.

Enumeratio, -onis

Mot féminin en latin. Dénombrement.

Erectiusculus, -a, -um

Adjectif linnéen : un peu ou presque dressé(e) comme les fleurs de Scilla bifolia.

Ericetum, -i

Bruyère. Mais également lande, terre aride.

Ex

Une préposition latine souvent utilisée en nomenclature

botanique, non suivie d'un point, ex. étant l'abréviation du mot exemple.

Exaridus, -a, -um

Tout à fait desséché.

Exasperatus, -a, -um

Raboteux, inégal, rude.

Eximius, -a, -um

Qui sort de l'ordinaire.

Exploratio, -onis

Exploration, examen, espionnage.

Exsertus, -a, -um

Proéminent, qui fait saillie.

F

Faba, -ae

La fève.

Un aliment dédié aux défunts de l'Antiquité romaine que le Flamen

Dialis ne devait pas toucher ! Mais elle fut étudiée par Théophraste

et Pline l'Ancien.

Falcatus, -a, -um

En forme de faux, courbé.

Fastigiatus, -a, -um

Étroit, fastigié.

Fenum, -i

Le foin.

Figura nihili

Zéro.

Filix, -icis

Fougère.

Flavicomus

Qui a les cheveux blonds.

Flora

Flora était une déesse des fleurs

dans l'Antiquité romaine.

Flora - E. Morricone/Stefano Di Battista

Flora - E. Morricone/Stefano Di Battista

Le

Triomphe de Flore - R. Gerber

Floricolor, -oris

Qui a l'éclat des fleurs.

Floricomus, -a, -um

Couronné de fleurs.

Floridus, -a, -um

Fleuri, couvert de fleurs.

Florifer, -fera, -ferum / Floriger

Qui porte des fleurs.

Florigenus, -a, -um

Qui produit des fleurs.

Florilegus, -a, -um

Qui choisit les fleurs, qui butine.

Florus, -a, -um

Fleuri, éclatant.

Flos, floris

La fleur, mot du genre masculin en latin, désignait plutôt le suc des fleurs, leur parfum (à

distinguer de leur odeur, ce que Linné avait déjà noté : odor speciem nunquam clare

distinguit (l'odeur ne distingue jamais clairement une espèce).

Le

Triomphe de Flore - R. Gerber

Floricolor, -oris

Qui a l'éclat des fleurs.

Floricomus, -a, -um

Couronné de fleurs.

Floridus, -a, -um

Fleuri, couvert de fleurs.

Florifer, -fera, -ferum / Floriger

Qui porte des fleurs.

Florigenus, -a, -um

Qui produit des fleurs.

Florilegus, -a, -um

Qui choisit les fleurs, qui butine.

Florus, -a, -um

Fleuri, éclatant.

Flos, floris

La fleur, mot du genre masculin en latin, désignait plutôt le suc des fleurs, leur parfum (à

distinguer de leur odeur, ce que Linné avait déjà noté : odor speciem nunquam clare

distinguit (l'odeur ne distingue jamais clairement une espèce).

Des mots latins en rapport avec les fleurs :

-

Flosculus, -i : une (petite) fleur. Sans doute le

mot antique le plus proche du mot fleur en français mais peut-être

abandonné par les botanistes écrivant en latin ?

-

Nucamentum, -i (un mot neutre) : la fleur du

noyer.

-

Pappus, -i : fleur de chardon, un sens différent

de celui du pappus des botanistes

contemporains.

-

Iuli, -orum (ou juli, -orum) : un mot pluriel pour

désigner le chaton du coudrier.

Foemina

Femelle, non pour indiquer le sexe d'une plante mais sa taille inférieure par rapport à une

plante de même espèce qualifiée de mas.

Foetidus, -a, -um

Qui sent mauvais, fétide.

Folium, -ii

La feuille, mot du genre neutre.

Au pluriel, folia, les feuilles.

Folium simplex

Folia simplicia

Folium compositum

Pour décrire une feuille, il faut être méthodique et

s'intéresser entre

autres à

- son pétiole, Petiolus, -i

- sa forme, Forma, -ae

- la marge,

Margo, -inis de son

- limbe, Lamina, -ae et

- sa nervation, etc...

Fornix, fornicis

Pluriel : fornices. Sens botanique, pouvant faire allusion aux autres sens de ce

mot : repli ou languette en forme de voûte dans la gorge de la corolle de certaines espèces

de fleurs dont les Boraginaceae, comme ci-dessous les fornices de Symphytum officinale.

Fragans, -tis

Odorant, parfumé, qui sent bon.

Fragantia, -ae

Odeur suave, parfum. Cf. Patricii Süskind Fragrantia

Frondens, -tis

Couvert de feuilles.

Frons, frondis

Feuillage. Frons est un mot latin féminin que l'on retrouve dans la fronde des fougères.

Fruges, -um

Un féminin pluriel plus souvent employé que le singulier frux, frugis.

Les graminées, les grains, les moissons.

Frutex, -icis

Arbrisseau.

Fruticosus, -a, -um

Buissonneux ou plein de rejets.

Fungarium

Collection de spécimens séchés de macromycètes (Fungi) et de myxomycètes (Amoebozoa).

Furca, -ae

Fourche, bois fourchu, pince des écrevisse.

Furcatus, -a, -um

Adjectif. Fourchu, -e.

G

Galea, -ae (féminin)

Casque. Ex. linnéen : Corollis galea

glutinosis de la sauge des prés.

Gemma, -ae (féminin)

Bourgeon.

Geniculum, -i / Genu, -us

Noeud (d'une tige).

Genus, -eris

Genre.

Glandarius, -a, -um

Qui produit des glands. Glandaria silva, chênaie.

Glans, -andis (féminin)

Fruit du chêne ou parfois d'autres arbres, gland.

Glareosus, -a, -um

Plein de graviers.

Globosus, -a, -um

Rond, globulaire, sphérique.

Glubtus, -a, -um

Écorcé(e), à l'écorce ôtée, .

Glutinosus, -a, -um

Visqueux, collant.

Glutus, -a, -um

Agglutiné, adhérent.

Glycyrrhiza, -ae

Racine sucrée, réglisse.

Gracilis

Mince, gracieux, grêle, léger.

Gramen, -inis

Gazon. Gramen floreum, gazon émaillé de fleurs.

Chiendent.

Graminosus, -a, -um

Herbeux.

Grandiflora

À grandes fleurs.

Grandiscapius, -a, -um

Se dit d'un arbre dont le tronc est élevé.

Graveolens, -entis

Dont l'odeur est forte.

Gullioca, -ae

Brou des noix (enveloppe verte et coriace).

Gustus, -us

Saveur, goût d'une plante ou d'un fruit.

Guttatus, -a, -um

Tacheté, moucheté.

Guttula, -ae

Gouttelette, petite goutte.

H

Haustor, -oris

Celui qui puise, celui qui boit. D'où le terme botanique d'haustorium (pluriel haustoria),

organe que l'on retrouve chez Euphrasia

stricta, par exemple.

Herba, -ae

L'herbe. En herbe : in herbis

Herbaria, -ae

La botanique.

Herbarium, -ii

Ouvrage de botanique, mais pas dans le sens du mot herbier actuel, apparu

lui au XVIe siècle.

Cf. Histoire

des herbiers.

Herbarius, -ii

Un herboriste ou un botaniste.

Herbula, -ae

Brin d'herbe

Hiems, hiemis

L'Hiver.

Hircinus, -a, -um

De bouc, en peau de bouc, hircin, à odeur de bouc pour Linné et ses Hircini, des fleurs que l'on

peut donc qualifier de puantes

comme Hypericum hircinum, le millepertuis

androsème.

Hirsutus, -a, -um

Couvert de poils hérissés et apparents.

Hispidus, -a, -um

Hérissé, âpre, raboteux, velu.

Horizontalis

Horizontal et donc rampant.

Hortensis, -e

De jardin, de potager.

Hortus, -i

Jardin.

Hortus siccus

Herbier (jardin sans humidité).

Humidiusculus, -a, -um

Plutôt humide.

Humilis, -e

Bas, près du sol, peu élevé, nain.

Humus, -i

Mot de genre féminin. Sol, terre.

Hypanthium

Un mot latin récent puisqu'apparu vers 1855. Hypanthe (élargissement du réceptacle floral qui entoure alors les étamines,

les pétales et les sépales, et qui souvent protège les fruits en formant un faux-fruit car il

est partiellement obturé.)

I

Ignotus, -a, -um

Encore ignoré.

Cf. La Lengua

ignota, un lexique trilingue attribué à Hildegarde de Bingen (1098-1179).

Imperium, -i

Domaine.

Incertae Sedis

S'applique à une plante dont la position taxonomique n'est pas certaine.

Indumentum

Pilosité dont la couleur, la densité et la forme des poils peuvent être variables.

Inermis

Sans épine.

Infundibuliformis

En forme d'entonnoir.

In saxosis

Dans les terrains pierreux.

Inventor, -oris

Découvreur, celui qui trouve ; auteur.

Inventrix, -icis

Celle qui trouve ; celle qui crée.

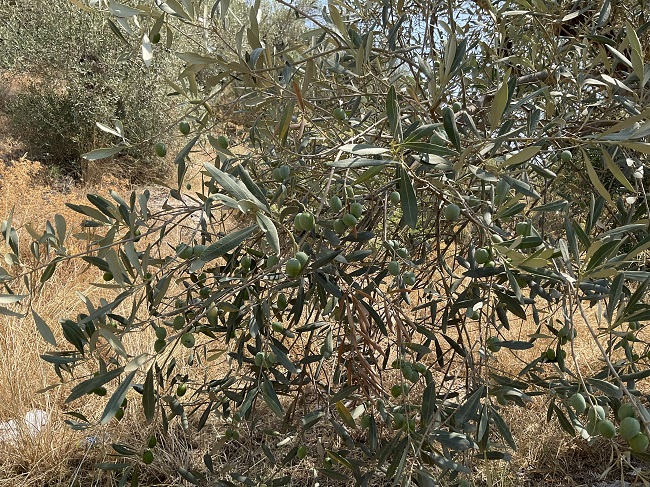

(...oleaeque Minerva Inventrix, ...et toi,

Minerve, créatrice de l'olivier. In Virgile, Les Géorgiques, I, vers

18.)

Olea europaea L., 1753

près de Katigiorgis (Agiоs Geοrgios), côte Est dе la

péninsule du Péliоn, Grèce - 6 septembre 2024

dont les fleurs

devaient être aussi belles que celle de la SHHNH

Inversus, -a, -um

Pleureur, qui pend.

Involutus, -a, -um

Enroulé.

J

Juba, -ae

La cime d'un arbre.

Jucundus, -a, -um

Agréable.

Judicabilis, -e

Litigieux, contestable.

Jugabilis, -e

Qu'on peut unir.

Jugis, -e

Qui coule toujours, jamais tari, inépuisable.

Jugitas, -atis

Écoulement continuel.

Junceus, -a, -um

Semblabe au jonc.

Juxta

Adverbe ou préposition. Côte à côte, ou près de.

Habitat juxta agros et scrobes.

L

Laciniatus, -a, -um

Finement découpé.

Laevus, -a, -um

Gauche, du côté gauche. On dit également sinister.

Lamina, -ae (féminin)

Le limbe.

Lanatus, -a, -um

Couvert de duvet, duveteux.

Latifolius, -a, -um

À feuille large.

Legumen, -inis

Toute plante à gousses.

Linea, -ae

La ligne, une unité de mesure médiévale encore valide du temps de Linné.

Au Moyen-Age un

grain d'orge mesurait 4 lignes.

Lodex, -icis

Couverture (de lit).

Lodicula, -ae

Petite couverture.

Luteus, lutea, luteum

D'une couleur jaune comme celle du feu.

M

Maculatus, maculata, maculatum

Taché, tacheté.

Madidus, -a, -um

Humide, mouillé, et parfumé.

Malum terrae

Mot à mot pomme de terre.

Flos mali terrae

Solanum tuberosum, Corbeil-Essonnes, 7 août 2025

Mais c'est une expression qui a servi à désigner diverses plantes (dont l'aristoloche selon Pline l'Ancien, dans le

Tome Second de son Histoire Naturelle, Livre XXV-LIV

[1]).

L'avenue Parmentier parisienne fait "peau

neuve" !

Des fleurs de pomme de terre de la section Petota des

Solanum s'y épanouiront-elles avec des

fleurs de Solanum lycopersicum, la tomate... qui serait son ancêtre d'il y a 8 à

9 millions d'années ?

Flos mali terrae

Solanum tuberosum, Corbeil-Essonnes, 7 août 2025

Pourquoi de ne pas imaginer des Mala lunae ?

Les

pommes de lune, Evariste

Les

pommes de lune, Evariste

Malus, -i

Nom féminin en latin. Le pommier. Un nom de genre botanique dont les espèces

sont nombreuses !

Mantissa, mantissae

Sens néo-latin : petit addendum, petit complément à un texte publié.

Marginatus, -a, -um

Dont les feuilles vertes sont bordées d'une autre couleur.

Mas, maris

Mâle, non pour indiquer le sexe d'une plante mais sa taille supérieure par rapport aux plantes

d'une même espèce qualifiées elles avec l'adjectif foemina.

Mas est le nominatif et maris le génitif de ce mot qui se

retrouve, par exemple, dans Rhizoma

Dryopteris filicis-maris... des rhizomes un peu dangereux peut-être !

Medicinalis

Adjectif propre au latin botanique indiquant l'usage d'une plante dans la pratique médicale.

Microcarpus, -a, -um

À petits fruits.

Microphylla

À petites feuilles.

Mirabilis, -e

Singulier, étonnant.

Miscellanea, -ae

Mot féminin singulier en latin.

Mélanges (d'écrits).

Mollis, -e

Souple, flexible.

Montanus, -a, -um

Qui pousse dans les lieux en pente. Cf. alpinus.

Muscosus, -a, -um

Moussu.

Mutabilis, -is

Changeant.

Muticus, -a, -um

Émoussé, sans arête.

N

Nauseosus, -a, -um

Nauséabond, qui cause des nausées.

Cf. Nauseosi : une des catégories d'odeurs

de Linné.

Nemus

Forêt renfermant des pâturages. Nemoralis au génitif

singulier du latin des botanistes (mais nemoris en latin classique).

Nemora, nemorum aux nominatif et génitif pluriels.

Nidiformis

En forme de nids d'oiseau.

Niger, nigra, nigrum

Noir ou qui semble noir.

Cf. Couleurs latines

Nobilis

Bien connu, facile à connaître.

Nodulus, -i

Petit nœud.

nom. cons.

Nomen conservandum = nom conservé dans la nomenclature des taxons en raison d'un usage

très courant, comme par ex. celui de la famille des Gramineae et bien que la règle du Code de

nomenclature soit de donner à une famille un nom bâti sur un nom de genre type inclus

dans celle-ci, dans notre exemple celui des Poa.

Nomen nudum

C'est un nom latin d'espèce de plante sans valeur botanique même s'il existe un échantillon

d'herbier. Est qualifié de nudum le nom donné pour la première fois à un végétal sans

l'avoir décrit dans une diagnose en latin (ou en anglais depuis janvier 2012).

Nomen provisorium

Nom. provis.. Nom provisoire donné par un auteur qui devient finalement invalide mais

ce qui n'empêche pas qu'il puisse devenir nom. cons. par la suite. Un exemple : Leopoldia.

Nomen trivialis

"Nom trivial". C'est ainsi que Linné nommait ses binoms

formés d'un nom de genre et d'un épithète d'espèce.

Nuptiae

Relations sexuelles.

Nux, nucis

En latin classique, tout fruit à écale et à amande (noix mais également noisette, amande,

châtaigne, etc.)

O

Obsidionalis, -e

Qui concerne le siège d'une ville, un blocus. Dans la Rome antique on donnait une corona

obsidionale au général qui avait fait lever le siège d'une ville.

Occidentalis

D'origine occidentale.

Odor, -oris (masculin)

Odeur, senteur.

Adde nunc uires uiribus,

Dulce balneum suauibus

Unguentatum

odoribus !

Charles Baudelaire

(quand il composait des vers pour une modiste érudite

et dévote)

Cf. Pour une linguistique des

odeurs.

Odoratus, -a, -um (adjectif)

Parfumé, odorant, odoriférant.

Cf. la violette odorante, Viola odorata, la flouve odorante, Anthoxanthum odoratum, l'aspérule

odorante, Galium odoratum, le sceau de

Salomon odorant, Polygonatum odoratum.

Odoratus, -us (masculin)

L'odorat.

L'odeur, l'exhalaison.

Officinale / Officinalis / Officinarum.

Actif, médicinal.

Officinale est un adjectif latin médiéval employé aux

genres :Ses étymologies varient :

- De opificina, dérivé d'ops, opis : le pouvoir, la force. En latin

classique une plante salutaire était dite opifer, opifera, opiferum (portant la

force).

- Ou bien cet adjectif dérive de opifex, un maître dans l’art de faire quelque

chose dont le travail était l’opificina d’où dérive officina, son

atelier qui pouvait être officina chartaria, s’il était papetier, officina

typographica après l’invention de l’imprimerie, ou, plus proche des plantes,

l'officina, c'est-à-dire le laboratoire, où maîtres et compagnons apothicaires,

qui appartenaient à la corporation

des épiciers et dont le métier pouvait être assimilé à celui des droguistes,

concoctaient leur nombreuses préparations pharmaceutiques : décoctions, sirops,

poudres (parmi lesquelles le tabac), thériaques, opiats et autres saulces, tandis que

leur magasin, l'apoticaria, leur permettait de conserver leurs matières

premières parmi lesquelles le sucre dont ils avaient le monopole de la vente.

- Quant à officinarum, c'est tout simplement le génitif (complément de nom)

pluriel du mot officina, des laboratoires.

Olens, -entis

Odorant, odoriférant, mais aussi puant. Se retrouve dans Mentha suaveolens, Ruta graveolens. Compose des adjectifs

comme amoenolens, au parfum agréable, brassicolens, sentant le chou,

melliolens, à odeur de miel. Mais également dans inolens, inodore ou sans

parfum, redolentior, -ius, qui a une meilleure odeur.

Oleraceus, -a, -um

Herbacé.

Olus, -eris

Herbe des jardins potagers, soit considérée comme indésirable, soit cultivée et dans ce

cas : légume ou herbe potagère.

Ordo, -inis

Mot latin masculin ayant le sens de :

- Famille dans la classification du Prodromus

de A.P. de Candolle.

- Ordre dans les classifications

actuelles.

Orientalis

D'origine orientale.

P

Pabularis, -e

Qui concerne le fourrage (pabulum, -i).

Omnia haec papularia, toutes ces

plantes fourragères.

Palmatus, -a, -um

Découpé comme une main.

Paludosus, -a, -um

Marécageux.

Palustris, -is, -e

Qui pousse dans les marais ou les zones très humides.

Pampinus, -i

Bourgeon de la vigne, pampre.

Paniculatus, -a, -um

Fleur ou inflorescence en forme de cône.

Paribus remotis

Par deux à une certaine distance les unes des autres (en décrivant les fleurs).

Parviflorus, -a, -um

Qui donne de petites fleurs.

Parvulus, -a, -um

Très petit.

Pascua, -orum

Pâturage, pacage, pâture.

Patulus, -a, -um

Étalé, largement déployé.

Peloria

Monstre.

Pauci, -orum

Un petit nombre seulement, quelques-uns (ou quelques unes).

Peltatus, -a, -um

Armé d'un petit bouclier en forme de croissant.

Pendulus, -a, -um

Qui pleure.

Perigynium, -i

Utricule.

Pilosus, -a, -um

Couvert de poils.

Pilosellus, -a, -um

Couvert de duvets.

Pinnatus, -a, -um

Qui a des ailes.

Platiphyllus, -a, -um

À larges feuilles.

Pollex, -icis

Unité de mesure valant actuellemnt 2,54 cm.

Polyspermus, -a, -um

Qui contient un nombre de graines qu'on ne peut compter soit en raison de leur grand nombre,

soit en raison de leur petitesse.

Pomarium, -ii

Verger.

Praecognita (pluriel de praecognitum)

Choses connues ou qui devraient être connues pour comprendre autre chose, connaissances

préalables en sciences.

Praecognitio, -onis

Connaissance préalable.

Pratense, -is, -e

Qui apparaît et pousse dans les prés.

Procumbens

Qui s'étend sur le sol sans s'enraciner.

Pruina, -ae

Gelée blanche, en latin classique. Pruine en néo-latin.

Pruinosus, -a, -um

Pruineux en néo-latin (comme les fruits de Prunus spinosa) ou couvert de givre

(qu'il ne faut désormais pas confondre avec la gelée blanche) en latin

classique.

Herba

pruinosa

Ptarmica

Qui fait éternuer, sternutatoire.

Pulex, -icis

Nom masuculin en latin. Puce, puceron.

Pulicarius, -a, -um

Relatif aux puces. Cf. : pulicaria herba, herbe aux puces.

Pumilus, -a, -um

Miniature, nain.

Pungens, -entis

Piquant.

Pusillus, -a, -um

Tout petit.

Pyramidalis

En forme de pyramide.

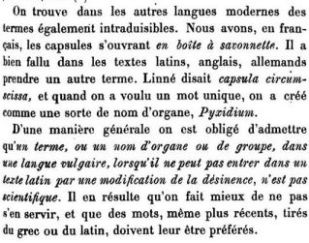

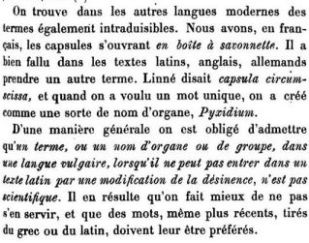

Pyxis, -idis

Petite boîte, capsule métallique. Un mot féminin en latin classique et en français devenu en latin botanique

Pyxidium

Alphonse DE CANDOLLE in La Phytographie

ou

l'art de décrire les végétaux considérés sous différents points de vue, Paris,

1880.

Q

Quadratus, -a, -um

Carré. Bien proportionné.

Quercetum, -i (neutre)

Chênaie.

Quercus, -us

Le chêne (un nom féminin en latin).

Et durae

quercus sudabunt roscida mella...

(Et le dur bois des chênes distillera une rosée de miel)

selon Virgile,

dans ses Bucoliques.

Chêne, décembre 2018 - © Claire Martin-Lucy

Quernus, -a, -um

De chêne. Ex. : foliis quernis, à feuilles de chêne.

Quinarius ou quinatus, -a, -um

Qui contient ou qui est formé de 5 articles. Ex. : folium quinatum, feuille à 5

folioles.

R

Racemosus, -a, -um

À fleurs en grappes.

Racemus, -i

Grappe de raisin.

Radix, -icis

Racine.

Ramunculus fructiferus

Brindille.

Ramus, -i

Branche. Ce mot latin a donné "rain" en ancien français, mot avec lequel on a formé rainceau,

devenu rinceau (branche munie de ses feuilles, en héraldique).

Ranunculus

Grenouillette.

Ratio operis

Manière de travailler ou manière de l'ouvrage (selon le contexte).

Rectus, -a, -um

Droit (horizontalement ou verticalement).

Regalis

Royal, de roi.

Regius, -a, -um

Digne d'un roi, princier, magnifique.

Regnum, -i

Règne.

Repens

Rampant, se tenant au ras du sol, qui s'enracine.

Reptans

Qui rampe en s'enracinant.

Res herbaria

La botanique.

Restibilus, -a, -um

Qui est cultivé tous les ans.

Habitat in agris restibilibus.

Reticulatus, -a, -um

Qui ressemble à un filet.

Rhombeus, -ea, -eum (ou rhombicus ou rhombiformis)

Ayant la forme d'un losange.

Rhomboidalis, -e

Cf. les feuilles de Campanula

rhomboidalis L., 1753

Rhombus, -i

Losange.

Ripa, -ae

Rive, rivage, côte.

Risus sardonicus

Rire sardonique.

Rorata tellus

Terre humide de rosée.

Rorulentus, -a, -um

Humide de rosée.

Ros, roris

La rosée. Un mot de genre masculin en latin : il s'agit d'UN liquide qui dégoutte, qui tombe

goutte à goutte.

Ros solis, la

rosée du soleil.

Comme le scintillement d'une perle de rosée au soleil par une belle matinée d'été

Comme le scintillement d'une perle de rosée au soleil par une belle matinée d'été

Rued Langgaard (1893-1952), L’Harmonie des Sphères, pour orchestre avec choeur BVN. 128

Roscida pruina

Rosée du matin.

Roscidus, -a, -um

Couvert de rosée.

Rudus, -eris

Pluriel : rudera. Décombre, remblais, ruine.

Rupes, -is

Paroi rocheuse.

Fissuris rupium, dans les fissures des parois rocheuses.

S

Saccharum

À sève sucrée.

Saepes, -is (= sepes, chez Linné)

Haie, clôture.

En botanique, on trouve souvent ce mot au génitif pluriel :

sepium.

Ex. : Calystegia

sepium.

Saetiger, -era, -erum

Hérissé de soies.

Saltus, -us

Région de bois et de pacages.

Sapor, -oris

Mot masculin en latin comme le goût. Saveur caractéristique de quelque-chose. In ore

sapor, goût dans la bouche.

Sativus, -a, -um

Semé, cultivé.

Satorius, -a, -um

Qui concerne les semailles.

Scaber, -bra, -brum

Hérissé, rude au toucher.

Scandens

Grimpant.

Scapus, -i

La tige (mot masculin en latin). Scapo nudo, à tige nue.

Scrobis, -is

Trou, fosse. Creux sur chaque côté de la tête ou du rostre de certains insectes.

Juxta

scrobes.

Seges, -getis

Mot féminin en latin. Champ de céréales, moisson, récolte de plantes diverses.

(In

segetem spicas fundere = perdre son temps. Mot à mot : répandre des épis dans un

champ de blé)

Sagetalis, -e

Qui croît parmi les blés.

Semen, -minis (neutre)

Synonyme linnéen : sperma. Semence, graine. Au

pluriel : semina.

Semperflorens

Toujours en fleurs.

Sempervirens

Toujours vert.

Sensu

Manière de concevoir.

Sensu lato (s.l.) : au sens large.

Sensu

stricto : au sens strict.

Ces deux expressions peuvent également s'écrire

lato sensu et stricto sensu.

Sepes, -is

Voir saepes.

Sequax, -acis

Visqueux.

Serotinus, -a, -um

Tardif, tardive. Qui vient tard.

Serratus, -a, -um

Dentelé.

Serrulatus, -a, -um

Denticulé.

Siccus, -a, -um

Sec, sans humidité.

Silva, -ae

Forêt, bois. Bosquet, parc

Silvaticus, -a, -um

Qualifie un végétal sauvage (pas forcément des bois ni des forêts). S'écrit également

sylvaticus.

Silvestris, -is, -e

Boisé, forestier ; qui vit dans les forêts ; qui appartient aux forêts. Silvestris

umbra, l'ombre des forêts.

Silvestres saltus

Pâturages boisés.

Silvosus, -a, -um

Boisé, touffu.

Sinensis, -is, -e

Originaire de Chine. 這首曲和诗詞太美了你一定要聽!

這首曲和诗詞太美了你一定要聽!

Sinister, -tra, -trum

Gauche, du côté gauche. On dit également laevus.

Sinus, -us

Courbure, plis, échancrure.

Sordide

Adverbe indiquant une couleur terne, paraissant mêlée de noir ou de bistre.

Spectabilis

Magnifique, spectaculaire.

Sperma, -atis

La graine, le pépin (mot de genre neutre en latin).

Spica, -ae

Épi (mot féminin en latin). Spica mutica, épi sans barbe

Spicatus, -a, -um

À fleur en épi.

Spicilegium

Glanage.

Spinosus, -a, -um

Épineux.

Spurius, -a, -um

Bâtard ; faux, supposé (Caryophyllus spurius inodorus).

Squalidus, -a, -um

Âpre, hérissé, rugueux.

Squamatus, -a, -um

Qui porte des écailles, généralement sur les tiges.

Squarrosus, -a, -um

Rugueux, rugueuse.

Stamen, -inis

Filament, étamine (mot de genre neutre en latin).

Stamineus, -a, -um

Filamenteux (en parlant du bois).

Stirps, stirpis

Souche, racine. Au pluriel (dont le génitif pluriel est stirpium), plantes.

Stramen, straminis

La litière (mot de genre neutre en latin).

Strigosus, -a, -um

Efflanqué.

Stypticus, -a, -um (ou stipticus)

Astringent. Qui resserre.

Sublucidus, -a, um

Faiblement éclairé.

Sublustris, -e

Ayant un faible éclat.

Subluvies, -ei

La boue, la vase.

Subnutans

Légèrement penché.

Subrotundus, -a, -um

Arrondi.

Surculosus, -a, -um

Ligneux.

Surculus, -i

Drageon. Bouture. Écharde.

Sylvaticus

Voir silvaticus.

Sylvestris, -is, -e

Qui pousse dans les forêts. Qui est sauvage, non cultivé.

T

Taeter, -tra, -trum / Teter, -tra, -trum

Qui affecte désagréablement les sens. Repoussant, affreux, horrible.

Cf. Teter

odor, l'odeur repoussante et la catégorie des Tetri de Linné

Taxifolius, -a, -um

À feuille d'if.

Tegmen, -inis

Un mot de genre neutre en latin. L'enveloppe du grain, mais aussi tout ce qui sert à protéger,

comme patulae tegmine fagi, le vaste couvert d'un hêtre du dernier vers des Géorgiques de Virgile.

Temptamen, -inis ou tentamen. Temptamentum, -i

Essai, tentative. Ex. Tentamen florae germanicae de Roth.

Tenuis, -e

Mince, fin, grêle, étroit.

Tenuis aqua, eau claire. Tenues pluviae,

pluies fines.

Termini artis

Limites d'un art, ce qu'était la médecine et d'autres sciences comme l'ornithologie

au XVIIIe siècle.

Ternarius ou Ternatus, -a, -um

En triple. Folium ternatum, feuille ayant trois folioles sur un pétiole commun, comme

la feuille de Trifolium repens, par ex.

Teres, teretis

Arrondi.

Terna

Folia terna, feuilles réunies par trois.

Tinctorius, -a, -um

Qui sert à teindre, tinctorial.

Tomentum, -i

N'importe quoi et tout ce qui serre à rembourrer.

Torosus, -a, -um

Charnu, épais, noueux.

Tricolor

Tricolore et principalement vert, blanc ou jaune, et rose.

Trilobum

Avec des feuilles à trois lobes.

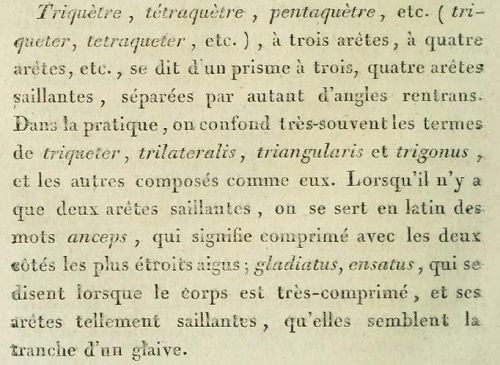

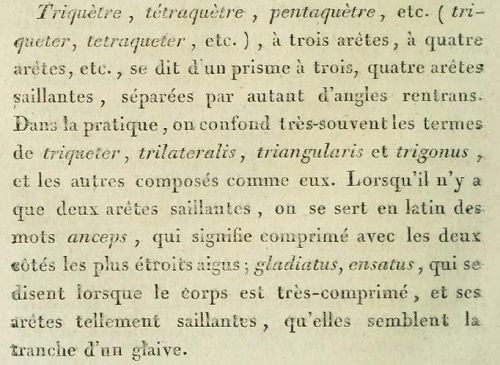

Triqueter

Qui a trois arêtes.

A.P. de

Candolle, Théorie élémentaire de la botanique, 1813

Tristis

De couleur triste.

Tuberculum, -i

Petite saillie, petit gonflement.

Tuberosus, -a, -um

Rempli de proéminences, plein de bosses.

Tumidus, -a, -um

Enflé, gonflé.

Tyro, -onis

Terme qui s'écrivait tiro en latin classique et que Linné utilise pour

désigner le débutant en Botanique dans son ouvrage Philosophia botanica.

U

Udus, -a, -um

Chargé d'eau, saturé d'eau, humide.

Ex. : Uda humus, terre trempée

d'eau.

In nemoribus udis, dans des bois humides.

Ulcus, -eris

Écorchure d'un arbre.

Uliginosus, -a, -um

Plein d'humidité, marécageux.

Ulmeus, -a, -um

D'orme, de bois d'orme.

Umbellatus, -a, -um

En ombelle.

Mais cette adjectif spécifique peut être trompeur car il qualifie parfois des

fleurs dont l'inflorescence est en corymbe ou en panicule.

Uncia, -ae

Douzième partie d'un tout (qui peut être un pouce, une coudée, un arpent, une livre, etc...)

mais qui pour Linné valait le diamètre ou la dernière phalange de son pouce.

Undulatus, -a, -um

Dont les feuilles sont ondulées ou en vagues.

Unedo, -onis

Synonyme d'arbutum.

Unguis, -is

L'ongle, une unité de mesure linnéenne valant un demi-pouce (soit environ 1,27 cm actuellement).

Urbanus, -a, -um

En parlant d'une plante : cultivée, bien soignée.

V

Valvulae, -arum

Mot pluriel en latin pour la gousse, la silique, la cosse.

Variegatus, -a, -um

Panaché.

Vegetabilia

Terme latin linnéen. Les Végétaux.

Vegetabilis, -e

Adjectif latin linnéen dans le sens de végétal (Regnum vegetabile), alors que

classiquement il signifiait vivifiant.

Ver, -is

Le printemps

Vernaculus, -a, -um

Qui est du payx, indigène, national.

Vernaculus sapor

Saveur du terroir.

Vernalis, -is ou vernus, -a, -um

Printanier, du Printemps.

Verticillatus, -a, -um

À deux ou trois feuilles partant du même point.

Verum, -i

Le vrai, la vérité, le réel (adjectif verus, -a, -um, employé comme un nom).

Verus, -a, -um

Véritable. Vera causa = preuve incontournable.

Vexillum, -i

Étendard des Fabaceae.

Viciarius, -a, -um

Relatif aux vesces.

Villosus, -a, -um

Velu, couvert de poils.

Virgea, -orum

Branches flexibles.

Virgetum, -i

Oseraie.

Virgulta, -orum

Broussailles,ronces. Boutures, jeunes pousses.

Virgultus, -a, -um

Couvert de broussailles.

Viridarium, -ii

Bosquet, lieu planté d'arbres, parc.

Viridiplantae

Plantes vertes.

Au XXIe siècle, il s'agit d'un clade d'organismes eucaryotes (algues vertes surtout

aquatiques et plantes terrestres initialement sorties de l'eau).

© Lifemap

Vitta, -ae

Bandelette, poche sécrétrice allongée propre au péricarpe (paroi du fruit) des Apiaceae.

Vocabula vernacula

Termes de la langue nationale.

Vulgare, vulgaris

Commun, commune. Ordinaire, banal(e). Qui pousse un peu partout.

Vulnus, -eris

Blessure, plaie, d'où vulnerarius, -a, -um = relatif aux blessures.

Z

Zebrinus

Rayé, zébré.

Zygis, -idis

Serpolet sauvage.

Zyzyphum, -i

Jujube, fruit (de genre grammatical neutre).

Zyzyphus, -i

Jujubier, arbre (de genre grammatical féminin).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Le latin utilisé par les botanistes pour nommer les plantes est un peu

particulier, mais vous pourriez l'apprendre sans

peine, même si ce latin reste proche du latin classique en ce qui concerne

la grammaire, la syntaxe et le vocabulaire...

Pourtant,

il ne faut pas oublier que le latin que nous connaissons fut latin classique, latin tardif

(variant du IIIe au IVe siècles) et qu'il devint Roman puis Ancien français, français classique

et qu'il est toujours présent dans la langue franglaise du XXIe siècle.

Souvent des mots

grecs sont également utilisés car ils sont considérés comme latins par le Code de

Nomenclature International (ICN) International Code of

Nomenclature for algae, fungi, and plants

(Shenzhen Code, 2018).

Et comme nous aimons l'Histoire de la Botanique, vous trouverez

également, ci-dessus, quelques mots latins utiles dans ce domaine.

Le latin, une langue inutile

(Cf. Vive le

latin :

histoires et beauté d'une langue inutile de Nicola Gardini,

anciennes

Ed. de Fallois, mai 2018)

mais utile aux botanistes

avec ses noms de

couleurs Latini colores,

ses termes géographiques et d'autres petits mots.

Un

peu de botanique, Pascal HENI

Un

peu de botanique, Pascal HENI

Omnibus semitis Scientiam botanicam pervenitur

Est Fleurs sauvages de l'Yonne et d'ailleurs

Inventio

silvaticorum agrorumque florum Icaunae in Burgundia,

Lutetiae Parisiorum et Augustobonae in

Gallia

Liens intéressants ou amusants :

Qu'est-ce qu'un lemmatiseur ?

Un lemmatiseur est un outil terminologique utilisé par les traducteurs.

C'est un programme (cf. Collatinus) de traitement

automatique du langage qui permet de passer d'un mot portant des marques de flexion (pluriel,

forme conjuguée d'un verbe, modifications morphologiques dues à la déclinaison...) à sa forme de

référence (lemme ou forme canonique, c'est-à-dire : forme la plus simple utilisée comme

entrée dans les dictionnaires).

En français, la forme canonique (ou forme racine) d’un adjectif est au masculin singulier. En

latin, la forme canonique des noms et des adjectifs est celle de leur nominatif singulier...

En français, la forme canonique d’un verbe est l’infinitif mais en

latin c'est plus compliqué, l'infinitif n'apparaissant qu'à la

fin de sa présentation dans un dictionnaire.

Un exemple avec le verbe

careo, carui, cariturus, carere

qui signifie : ne pas avoir,

manquer de, comme dans

Semina membranula carent de Luzula

sylvatica, la luzule des bois.

La lemmatisation est donc une analyse lexicale qui permet de regrouper les mots d'une même

famille ensemble : c'est un regroupement par lemme.

Mais la lemmatisation a des limites car les lemmatiseurs peuvent ne pas être en mesure de gérer

des mots ayant plusieurs significations ou plusieurs sens : un exemple botanique avec «

rose » ni de capter les nuances et les émotions de certains mots. Ils ne peuvent pas traiter des

mots d'argot, des abréviations ou des néologismes. Des langues ayant une morphologie et une

syntaxe complexes, comme l’arabe, le turc ou le finnois ne seraient pas lemmatisables.

Mots latins par ordre alphabétiqueCouleurs latinesPetits

mots latins utilesTermes géographiques latins

.

.

![]() Les

pommes de lune, Evariste

Les

pommes de lune, Evariste

![]() Comme le scintillement d'une perle de rosée au soleil par une belle matinée d'été

Comme le scintillement d'une perle de rosée au soleil par une belle matinée d'été

![]() Un

peu de botanique, Pascal HENI

Un

peu de botanique, Pascal HENI