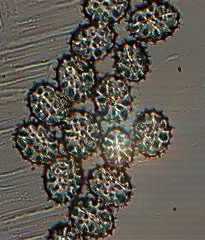

Pétasite hybride,

chapeau du diable

Petasites hybridus

(L.) G. Gaertner, B. Meyer & Scherb., 1801

Famille des Asteraceae (Compositae)

Tribu des Senecioneae - Sous-famille des Asteroideae

Ordre des Asterales

Clades des Campanulids / Asterids

/ Pentapetalae / Gunneridae / Eudicotyledons

| PETASITES hybridus (L.) G. Gaertner, B. Meyer & Scherb. Pétasite hybride, chapeau du diable |

Dans l'Yonne

Origine supposée des noms

Synonymies connues

Détails caractéristiques

Généralités

Nombre d'espèces icaunaises dans le genre

|